- 2021-4-13

- お知らせ, 論創通信, オイル・オン・タウンスケープ

丘の上のバレーズ───麻布風景 第五号(中編)

中島晴矢

《麻布風景》2021|カンヴァスに油彩|606 × 410 mm

「麻布のキが知れぬ」という東京の言い草がある。

麻布には六本木という地名があるものの、それにあたる木がないところから、「木が知れぬ」に「気が知れぬ」をかけた洒落だが、実際、麻布学園のキも知れないのだった。

なにせ、明文化された校則が存在しない。細かく見れば、「鉄下駄禁止」「賭け麻雀禁止」「授業中の出前禁止」という三つの禁止事項があるにはある。が、鉄下駄を履く現代人はそういないし、賭け麻雀は嗜む者が気をつければよく、授業中の出前に至っては、常識的に考えて実行する方が面倒だ。巷間で理不尽な校則が問題視される昨今、なかなか母校を嫌いになれない所以である。

それゆえ、学内は無法だった。じじつ、世間に横たわる法律の範囲内であれば、いくらでも融通が利いた。校則による束縛の不在は、いわば“いっぱしの大人”として扱われることを意味する。それが多感な年頃の青年にとって、どれだけ自尊心の糧になるかわかったものではない。たとえその処遇が、親や教師の庇護のもとに与えられた、かりそめの自立だったとしても、だ。

そうした「自由」や「自主自立」を尊ぶ校風は、学園の歩みによって醸成されてきた。その核にあるのは、おそらく〈創立の精神〉と〈学園紛争〉だ。130周年を迎えようという本学の、この二つの歴史的な事柄を、自身の実感と共に紐解いてみたい。

まず、麻布学園の創立者は、江原素六という人物である。講堂前には彼の銅像が佇んで、いつも生徒たちを見澄ましていた。

江原は江戸時代後期、貧しい武士の子として生まれ落ちる。幕末の騒乱に際しては、幕府軍の若き指揮官として活躍。江戸幕府の敗退後、明治維新に伴い、徳川家と一緒に静岡の沼津に移住している。そこで種々の事業を興す傍ら、日本における近代的な学校の草分け・沼津兵学校の設立に加わった。だから麻布生は入学直後、学校行事で沼津へ連れていかれる。江原素六の墓参りや記念館の見学を通して、母校のルーツを実地に辿るためだ。

その後、アメリカ視察を経た江原は、キリスト教の洗礼を受けクリスチャンへ。また板垣退助らに共鳴し、自由民権運動に参加。第一回衆議院選挙に当選して、国政にも乗り出した。同じ頃、カナダ・メソジスト教会のミッションスクールとして設立された、東洋英和学校の校長を引き受ける。そして明治28年、その校内に麻布尋常中学校を創立。明治32年には、教会と関係を絶って校舎を現在の土地に移転する。布教活動とは一線を画した中等教育を目指し、麻布中学校を設立、初代校長となった。

以後、寄宿舎の隣に住み込みながら、生徒たちと寝食を共にし、麻布の教育に力を注ぐ。「青年即未来」という教育理念を掲げた江原は、怒った顔を誰も見たことがないというくらい、寛大な人格だったそうだ。朝帰りが見つかった生徒たちを、叱ることなく笑って受け流したというエピソードが微笑ましい。

終生、『論語』と『聖書』を愛読書とした江原。その根底にあったのは、「武士道」と「キリスト教」という二つの精神だった。そこに、自由民権思想や彼の人柄が重なり、一種のリベラリズムと言っていいのか、懐深い独自の自由主義が形成されたと考えられる。しかも、江原が明治維新の「敗者」であり、麻布が「私」学であることから自明なように、彼は常に「勝者」や「官」に対する、アゲインストの精神を忘れなかった。

そんな江原素六のバイヴスは、麻布学園に連綿と受け継がれているように思われる。私の在学中でもそうだった。日常的に意識するかは別として、彼の奏でる「自由」の旋律のようなものは、生徒間にも教師間にも、そこで過ごす私たちに通奏低音として流れていたのだから。

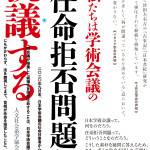

次に、もう一つの事象は、いわゆる学園紛争である。〈政治の季節〉たる1960年代後半、大学闘争全盛期に、一部の高校でも学生運動が勃興していたのだ。1969年から1971年に渡る2年間、麻布学園もまた紛争状態にあった。

ここで麻布が非常にめずらしいケースなのは、最終的に、生徒側が学校側に全面勝利したという事実だ。それ以降、若い教師と生徒たちが中心となって、にわかに学校を率いるようになる。端的に言って、だから今でも校則もクソもないのだ。

この紛争のキーパーソンは、学園史上最大のヒール・山内一郎校長代行である。校長“代行”という肩書きは、彼が理事会から成り上がったゆえ、教員免許を保持していなかったことに由来するが、実質的には校長のポジションに相当する。

1970年、生徒たちによる校長室の占拠や、全校集会の責任を取る形で、藤瀬校長が辞任した。その後釜として就任したのが山内一郎だ。すぐさま山内は、学園の独裁者として君臨する。生徒たちに横柄に振る舞い、教員に対しても恐怖政治を敢行。異論を挟まない思想統制を敷き、学校を私物化していったのである。

むろん生徒側は黙っておらず、1971年の文化祭で衝突する。生徒たちによるデモに対抗して、山内は多数の警官隊を校内に投入。後夜祭は、機動隊が取り囲む中での討論集会に発展した。通常の学校運営がままならなくなったため、そこから学校全体は無期限のロックアウトに突入。校舎に入ることは許されず、授業のない状態が約40日間続いた。

学校としての体を成していないまま、やがて全校集会が開かれる。そこでもみくちゃになりながら、遂に山内が辞任を宣言。生徒側が勝利したのだ。後に、山内による二億五千万円の横領が発覚するという、彼の悪代官ぶりを際立たせるような、きれいなオチまでついている。

こうした歴史的な記憶から、麻布生はある理念を共有していた。それは私の在学当時、もう世間では死語に近かったかもしれぬ、学生による「自治」の遵守である。しかもそれは、決して形骸化した建前ではなく、校内のリアルな空気の裡に、未だ活きいきと浸透していた。

たとえば入学して少しすると、休み時間の教室に、高校1、2年生の先輩らがどやどやと入ってくる。中1と高2では、見た目からして大人と子供くらい違うのだが、教壇に並んだ彼らから『自治白書』が配られるのだ。生徒が毎年発行しているその分厚い冊子には、麻布の自治に関する歴史的な経緯や、現在守られているもの、あるいは失われているものなどが、つまびらかに書き連ねられている。新入生にとって、この冊子を手に先輩の話へ耳を傾けるのが、例年の慣習であり、またある種のイニシエーションでもあった。

そうやって先輩風を吹かしていたのは、もっぱら文化祭実行委員会のメンバー、通称「ブンジツ」の面々だ。麻布では、もちろん文化祭も生徒の自治をベースに催される。完全に学生主導のもと、予算委員会が予算を管理・配分し、文化祭実行委員会が中心となって運営するのだ。

もちろんそれらに無関心だったり、反感を覚えたりする生徒もいる。だが、肝心なのは、私の目には「ブンジツ」の人たちが格好よく映ったことである。自分たちの手で大規模なプロジェクトをマネジメントし、かつそれが自己表現にも結びついている、そんなイメージ。もっと言えば、オシャレで尖った先輩たちは、皆「自立」しているように感じられた。つい先日まで小学生だったガキにとって、彼らは手が届かないほど大人びて見えたのだ。こうして私は、受験勉強へ目もくれず、麻布の自治の魅力に染まっていくことになる。

一方で、先生たちとの関係には、いい意味での緊張感があった。思い出されるのは、学園紛争の名残りであろう、教師の立ち入りが禁じられた部屋の存在だ。第二応接室と第三応接室、通称「二応」と「三応」や、「チカビ」こと地下美術室が挙げられよう。その壁は歴代スタッフの名前や落書きでびっしりと埋まり、常に誰かしらが溜まっていた。私たちにとって、それらの空間は観念のバリケードの内部であり、自治を体現するアジールであり、教師の目の届かぬ解放区だった。

斯様に麻布学園の「キ」は、江原素六の私学的な自由主義と、学園紛争による反体制的な自治意識、その両輪で駆動してきた。そうした流れに棹さすように、私は麻布を生きていたのである。

*

麻布の街中にも、歴史的に興味深い事象は散りばめられている。

私は数年前、西麻布交差点に面するギャラリーで、個展『麻布逍遥』を開いた。メインを張ったのは、落語「井戸の茶碗」を参照し、屑屋の格好で麻布の道中を練り歩く映像だ。

「井戸の茶碗」は、麻布谷町に住む正直者の屑屋・清兵衛が、裏長屋の浪人と武家屋敷の勤番侍、二者間を行き来するという演目である。遊歩者である江戸の行商を現代に召喚し、自らの身体に憑依させて、「くずゥ〜」と売り声を発しながら麻布の街を散策した。

この展示で掲げたのは、「散歩はラジカルである」という提言だ。日本近代文学のパイオニア・坪内逍遥が、まさに「逍遥」と名乗ったように、芸術は、気ままに漫ろ歩くことから始まったと言って過言ではない。そもそも近代芸術の道程とは、神の裁きを失した後の人間が自我を求めて彷徨い歩く、散歩道そのものではなかったか───そうした視座は今も変わらず、私が街を歩き見る際の基準になっている。

落語で言えば、展示の中では「おかめ団子」も扱った。舞台は麻布・飯倉片町の団子屋だ。婚約相手に思い悩んだ看板娘が、深夜に庭先で首を吊ろうする。そこに、たまたま泥棒に這入った貧乏な大根屋が彼女を助け、二人が結ばれるという人情噺。その跡地は、現在フェラーリの路面店になっていて、通りの先では東京タワーが煌々と輝いている。

先述したように、古の墓場である古墳の上に立つ東京タワーは、朝鮮戦争で出た戦車の鉄屑からつくられ、最早無用と化した電波塔だ。団子屋の娘と東京タワー、どちらにも死の匂いが漂っている。そんな場所で、麻の葉文様の真っ赤な襦袢を身に纏い、帯で首を縊ろうとしている女性の写真を撮ったのだった。

江戸と明治の差こそあれ、同じく北村透谷が、芝公園の自宅の庭で首を縊って縊死したように、麻布界隈にゆかりのある文学者は数多い。

長く飯倉に住んだ島崎藤村の旧居跡は、植木坂の中途に置かれており、周辺には鼠坂や狸穴坂が伸びている。その名から、かつてこの辺りが狸の出るほど鬱蒼としていたことを偲ばせる狸穴坂は、ロシア大使館の厳重な石塀を右手に、今でも長くゆるやかな、趣きのある坂道となっている。

六本木一丁目駅付近、往時の麻布市兵衛町であり、現在は泉ガーデンとなっている街区の一角には、永井荷風の住居「偏奇館(へんきかん)」があった。名称は、ペンキ塗りの洋館を文字ったもの。この家から、よく墨田区の玉の井へ散歩に出たというから、流石、荷風は山の手と下町を往復し、双方の持ち味を堪能していたことになる。

それら文人たちの集いも麻布で催された。1900年創業のフランス料理店・龍圡軒にて、柳田國男や国木田独歩、田山花袋、島崎藤村らが顔を連ねた「龍圡会」がそれだ。「自然主義は龍圡軒の灰皿から起こった」と言われるくらい、談論風発のサロンだったらしい。やがて、今の東京ミッドタウンに陸軍の駐屯地ができてから、龍圡軒には軍人客が増えていく。なんと、二・二六事件の首謀者たちも溜まり場にしていたそうだ。

そのエリアは戦後に米軍の敷地となって、現在に至る六本木の町並みの基盤を形成したが、麻布一帯には、それよりはるか以前からたくさんの寺社がある。

親鸞が挿した杖から芽吹いたと伝わる、逆さイチョウの生えた古刹・善福寺や、件のがま池のカエルが祀られた麻布十番稲荷。また広尾稲荷神社には、意外にも高橋由一が水墨で描いた、堂々たる龍の天井画が残されている。かと思うと、麻布学園からすぐ近くにある小さな寺・正光院は、同級生である智也の実家だった。何度か泊めてもらったこともあるが、智也は次男ゆえに寺を継がないスタンスで、アメフト部のキャプテンを務めながらバイクを乗り回しているような奴だった。

ところで、丘があるのだから当然だが、麻布には崖も多い。六本木で言えば、外苑東通りが尾根筋になっていて、その左右は谷戸と呼ばれる崖地である。取り壊しの決まったロアビルの向かい、屋上に絶叫マシーンの残骸が放置されたドン・キホーテの、すぐ裏手もそうだ。大通りから一歩入ると、そこは急勾配。閻魔坂なる物々しい名の坂に沿って、茫洋と墓地が広がっている。

そうした崖地は、大抵が再開発の対象となる運命に晒されている。前衛美術家の赤瀬川原平が、『超芸術トマソン』で「ビルに沈む町」として書きつけたのも、麻布谷町だった。「井戸の茶碗」の屑屋が住んでいた、あの谷町である。

路上観察をしていた赤瀬川一行は、ふと見つけた谷町に吸い込まれていく。そこは、全域が森ビルによって買い占められ、立ち退きを迫られている町だった。その中に“純粋煙突”を発見する。既に建物は取り壊され、根本をバラックで囲まれた銭湯の煙突が、一本だけ残されていたのだ。

赤瀬川も書いているように、その後すぐ煙突は解体され、谷町は全体が更地になった。追って、その地に建設されたのが「アークヒルズ」である。1986年竣工のそれは、日本で初めての「ヒルズ」だった。

だが、よく考えてみてほしい。その複合施設に冠された「ヒルズ」とは、むろん「丘」を意味する。しかし、その地は江戸の時分より「谷町」だった。そう、ここにはある巧妙な偽装が施されている。「谷」につくったビル群を「丘」と名指すこと───その詐称の上に「ヒルズ」は始まっているのだ。ここでは丘と谷がひっくり返ってしまっている。であるとすれば、本来、麻布谷町にあるこの施設は、「アークヒルズ」ではなく「アークバレーズ」と呼ばれるべきではなかったか?……

不思議なことに、赤瀬川が見た煙突とほぼ同位置、アークヒルズ内のサントリーホール脇には、今も別の煙突が立っている。『麻布逍遥』では、その煙突を撮影した写真を出品したが、展覧会のキービジュアルとして用いたのは、アークヒルズの近く、麻布台にある我善坊谷だった。

麻布郵便局と霊友会釈迦殿に挟まれた路地を行くと、すぐに崖地へと突き当たる。その崖下に残された、昔ながらの町並みが我善坊谷という一画だ。とはいえ、私が制作のため踏み込んだ折には、既にほとんど住人はおらず、しごく閑散としていた。どの門戸にも金網やチェーンが掛けられ、至る所に「立入厳禁 森ビル(株)」と書かれた看板が散見される。向こうの空を見上げると、ガラス張りの高層ビルが、もうすぐそこまで迫ってきていた。

この町も程なくして「ヒルズ」に沈むのだろう。

───そう思いながら、私は屑屋の格好で我善坊谷を逍遥した。開発の網の目からかろうじて零れ落ちた、〈風景の屑〉を拾い集めるために。

(なかじま・はるや)