- 2019-3-30

- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み

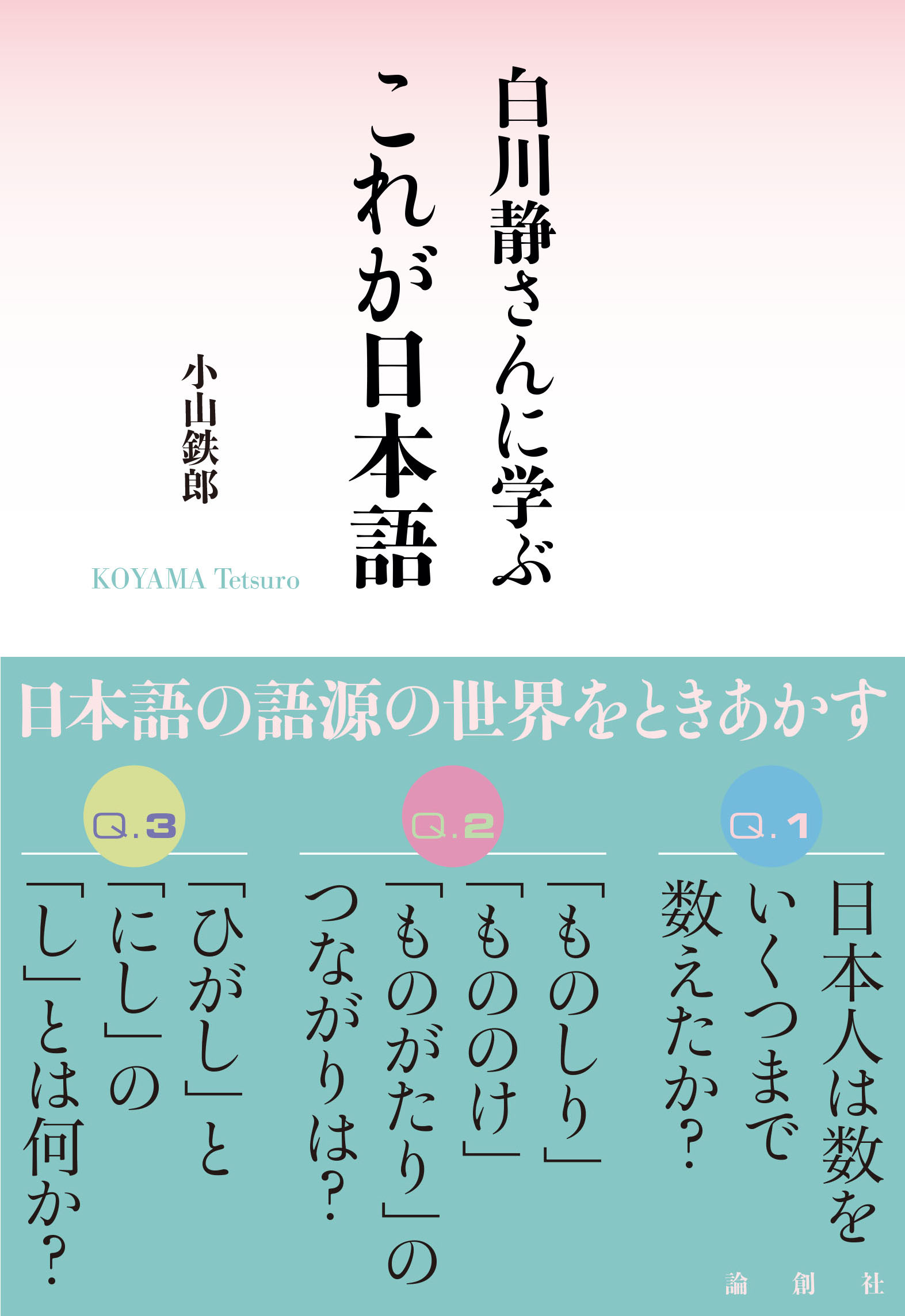

No.6 『白川静さんに学ぶ これが日本語』

矢口英佑〈2019.3.30〉

本書は書名でもわかるように、白川静と著者の小山鉄郎との「二人三脚」によって生まれたとも言える日本語の語源解説書である。解説書などというと、なにやら小難しそうと思われてしまいそうだが、著者の語り口は平明でわかりやすく、しかも、いかにも楽しそうで、それが読者にも伝わり、気楽に耳を傾けることができる。

本書に頻繁に顔を出す「白川静さん」(1910~2006)とは、亀の甲羅やイノシシ、鹿の肩甲骨などに彫られた中国最古の象形文字の甲骨文字や、青銅器の表面に鋳込まれたり刻まれたりした金文の研究者として知られている。いずれも、紀元前17~紀元前11世紀頃まで中国に存在した王朝である「殷」とその少しあとの時代の漢字の成り立ちについての研究で、しかもそこには宗教的、呪術的な要因が背景にあったと主張していただけに、研究そのものは極めて難しい。

しかし、本書に登場する「白川静さん」の言葉は実にわかりやすい。言うまでもなくすべて著者の小山鉄郎の語りを通して説明されているからである。それは著者が白川静の漢字の成り立ちや日本語の成り立ちの研究成果を高く評価し、幅広く、かつ深く理解しているからにほかならない。その著者が本書の「まえがき」で、

白川静さんが提示した日本語のつながりの世界に、きっと魅了されるでしょう。そして「なるほど、日本語はそのようになっている!」と納得し、「そういうことだったのか!」 と驚かれるに違いありません

と記している。

本書は「ものしりともののけ」「ひとつとふたつ」といったように日本語の語源をたどり、それをわかりやすく説明、紹介することを目指し、50項目のつながりのある言葉の組み合わせで構成されている。

その多くの組み合わせには同じ音が重なっていることに気がつくだろう。たとえば「かぶきとかぶと」「まつとまつり」「むしとむす」といったように。でも「ぬまとのり」「くだものとやっこ」「つかさととこ」のようにまったく音が重ならない組み合わせもある。いずれも言葉の源をたどると、根は一緒ということが、著者のさまざまな面からの説明に耳を傾ければ、まるで乾いた土に水が勢いよくしみ込んでいくように理解できる。

しかし、それらの組み合わせがどのようにつながっているのか、それぞれの組み合わせを読み終わるまでは、読者には見当がつかないものがほとんどである。著者がそれを楽しむためにあえて平仮名で表記したとは思えない(ひょっとするとそんないたずら心もあったかもしれないが)。語源をたどることを目的として、それを説明するためには、現在、私たちが馴染んでいる漢字で安易に表記するわけにはいかなかったに違いない。

それにしても、奇異な組み合わせ、意外な組み合わせ、見当もつかない組み合わせ等々に惹かれて、それぞれを読み進めていくうちに、冒頭で示した著者の「まえがき」の一文に読者の一人として、いささか補足を加えたくなる。

確かに「白川静さんが提示した日本語のつながりの世界」に「納得し」「驚か」されるのは、その通りなのだが、それ以上に〝自分の日本語理解のお粗末さを思い知らされる〟ことが多すぎるからである。みずからの不勉強をさらけ出すようで、なんとも情けないのだが、この〝自分の日本語理解のお粗末さを思い知らされる〟を、「納得し」「驚か」されるあとに、つけ加えておかなければならないようである。

たとえば、「おもとおもむく」の項では、「思う」が取り上げられている。以下に著者の説明を拾い読みしながら、〝自分の日本語理解のお粗末さ〟からの感想を述べてみる。

「おもう」の「おも」は「面」(おも)で顔のことです

ここまでなら私にも理解できる。

そして「「おもふ」(おもう)は「面」(おも)にあらわれることです」

こう説明されると、「おやっ」と思いながらも「なるほど」となんとなく理解できたように思う。要するに、私がいま使った「思う」とは違う意味だということが説明されているのである。

ここで本書の書名にもある「白川静さん」が登場してくる。このパターンは、他の項でもほぼ同様である。白川が著した大部の字書には『字統』『字訓』『字通』の3種があるが、本書ではたいてい、そのなかの『字訓』から引用され、著者の説明を補い、確かめ、深め、さらに言葉の歴史を遡っていくことになる。

この「おもとおもむく」の項では、著者と白川との交流が長きに渡って続けられたことをうかがわせるように、著者の思い出話が登場し、それに合わせるようにして、次のように「おもふ(う)」の補完作業が施されるのである。

「私が白川静さんを初めて取材した時にも、この「おもふ(う)」の話となり、白川静さんは、次のように語っていました。「おもふ(う)という日本語には、モノを考えるという意味は元々はないのです。「おも」は顔のことです。それが動詞化した「おもふ」はうれしいことや悲しいことが「ぱっと、顔に出る」という意味です。漢字の「思」の「田」は頭脳の形で、頭がくたくたする意味。「念」の「今」の部分はモノにふたをする形で、じっと気持ちを抑えている意味です。「懐」は死者の衣の襟元に涙を落として哀悼することです。「想」は茂った木を見ると心に勢いが出てくる。つまりモノを見て心が動くことの意味です。それらの漢字を今、われわれはいろいろな「おもう」に使っています」

初対面でこのようなことを言われれば、著者ならずとも記憶に刻み込まれたに違いない。

私も「思」「念」「懐」「想」という漢字がいずれも「おもう」という意味があり、確かに「いろいろな「おもう」に使われ」ているのは知っていたし、自分なりに使い分けもしてきたつもりだった。

しかし、「白川静さん」からこのように語源をたどって説明されると、「なるほど」と感心しながらも、なんとも恥ずかしさを覚えてしまう。何も知らないのに等しかったからである。さらに次の言葉を耳にすれば、その洞察力に感服するしかない。

顔にぱっと出るという単純な言葉だった「おもう」が、漢字に触れてぐっと深化しました。そうでなかったら日本語は概念化する言葉を持ち得ず、原始語のままでした。つまり日本人は漢字を媒介にして知性度を高めてきたのです

このように著者の「白川静さん」を登場させる手腕は、実におみごとと言うしかない。私は「二人三脚」と記したが、あながち的外れでもなさそうである。

著者は「あとがきに代えて」として、「白川静と「東洋」の回復」という一文を掲載している。白川静の「研究の深さと大きさに敬服し、さらに優しく、自由闊達だった人柄と精神に敬愛の念を抱き続けている者」であるがゆえの白川漢字学、文字学への深い理解が見て取れ、著者の白川静個人への「懐い」が行間から浮かんでくる。

目安としていた紙幅が尽きてしまったので、最後に言っておかなければならない一点だけ、ちょっと触れておく。

それは、本書が「白川静さん」との二人三脚という体裁を可能にしたのは、著者の言葉への幅広い知識と表現力があったからこそである。50項目のさまざまな言葉の組み合わせは「白川静さん」がおこなったことではないし、「白川静さん」を臨機応変に登場させてきたのも著者であることを忘れてはならないだろう。

(やぐち・えいすけ)

バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み

〈次回、2019.4.10予定『里村欣三の風骨 小説・ルポルタージュ選集 全一巻』〉

『白川静さんから学ぶ これが日本語』 四六判上製228頁 定価:本体1,800円+税