- 2020-1-7

- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み

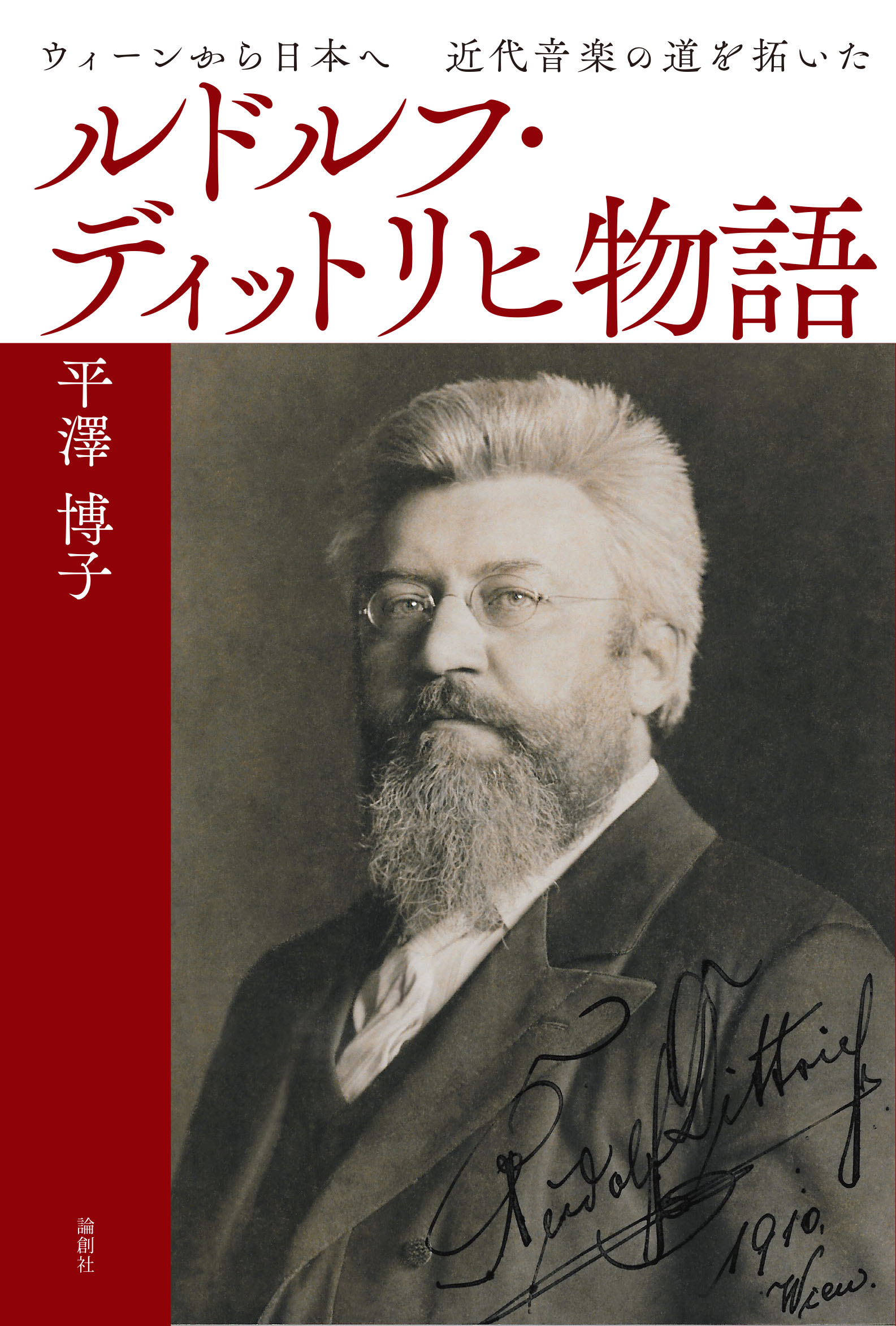

No.20 『ルドルフ・ディットリヒ物語』

矢口英佑〈2020.1.7〉

今から151年前の明治維新以後、政府はあらゆる領域での近代化・西欧化をはかり、「殖産興業」「富国強兵」を推進しようとした。しかし、徳川時代の鎖国政策は知識、技術、制度面等で西欧に比べて大きく見劣りさせるものになっていた。その遅れを一気に取り戻そうと明治時代(特に中頃まで)、公的、あるいは私的組織、機関は積極的に、主に西欧からそれぞれの領域で教え、指導する外国人を招聘した。

「お雇い外国人」と呼ばれた人びとである。それらの領域は実に多岐にわたり、政治、経済、軍事、教育、医学、法律、建築、工学、金融、スポーツ、美術、音楽他に及んでいた。その数は公的機関で雇っただけでも明治年間を通じて、およそ3000人だったと言われている。

〝ルドルフ・ディットリヒ〟もそのお雇い外国人の一人だった。しかし、彼がどのような人物なのか、どの領域の指導者として日本に呼ばれたのかなどを知る日本人は少ないと思われる。ただ、少し年配の日本人なら映画俳優の〝根上淳〟(妻は歌手の〝ペギー葉山〟)の祖父だと知れば、驚くと同時に親近感を抱くかもしれない。

1861年 オーストリア=ハンガリー帝国ガリチア地方ビアラ(現ポーランド)生まれる。

1878年 18歳で音楽の都・ウイーンへ。

1886年 ウイーンへ来て8年目、25歳のとき1歳年上の女性と結婚。

1888年 11月4日、東京音楽学校(現東京藝術大学音楽学部)のお雇い外国人音楽教師として横浜港に到着。

ルドルフ・ディットリヒが日本へ来るまでの簡単な経歴である。

本書には書名に小さく「ウイーンから日本へ近代音楽の道を拓いた」とあることからもわかるように、ディットリヒは明治のお雇い外国人の領域としては少数だった音楽教師だったのである。しかも、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランスといった国々から招聘される外国人が多かっただけに、オーストリア=ハンガリー帝国からのお雇い外国人だったことで、あまり注目されずにきてしまったのかもしれない。

ただし、最大の理由は当時の官僚、議員たちの音楽に対する認識の薄さからの軽視にあったと私は見ている。本書第2章の「東京音楽学校の危機と伊澤校長の尽力」では、国会議員による東京音楽学校潰しの様子と、東京音楽学校初代校長で、日本の洋楽教育の導入と普及に貢献した伊澤修二の奮闘で回避できたことがわかる。しかし、それからわずか数カ月後の1891年6月、伊澤は校長の職を解任されてしまうのである(第2章「情熱の教育家・伊澤修二」)。さらに「ディットリヒの帰国が間近に迫った1894年(明治27年)春、東京音楽学校(その1年前、1893年6月から、東京音楽学校は高等師範学校付属に格下げされた)」(第2章「送別演奏会、そして帰国」)と著者はさりげなく記している。

西洋音楽の教師として夫人同伴で来日し、雇用期間は3年間、月俸350円などが新聞記事で伝えられるほどで、社会的関心が大きかったことがわかる。またディットリヒ夫妻のために用意されたとも言える教師館は雇人のための家もついている建物で、月額賃料が30円(当時の一般的な貸家が38銭程度)と高額だったとはいえ、お雇い外国人としてそれに見合った待遇を受けていたのである。

このように彼には日本の音楽変革に大きな期待がけられていた一方、 たかが音楽などに高い金を出す必要はないという冷たい眼で見る勢力も強かったことが、ディットリヒ滞日中の東京音楽学校を巡る動きから見て取れる。

それだけに著者が「近代黎明期の日本に西洋音楽の神髄を伝えた音楽家」の全容を「学術文献を羅列し、論理づけて述べる」のは避けたこと。生存する親族からの聴き取りを参考にして、「ディットリヒの人物像をその足跡に沿って」記したという本書の執筆姿勢は賢明な選択だったと思われる。

なぜなら「今日の日本では、オーストリアのクラシック音楽はとても愛されていますが、日本におけるクラシック音楽の黎明期に活躍した両国の音楽家たちのことはあまり知られていません。(中略)この本を通じ、日本の音楽愛好家の方々にも、ルドルフ・ディットリヒの功績を知っていただけたら幸いです」と本書の献辞として駐日オーストリア共和国のフーベルト・ハイッス大使が述べている言葉がいみじくもそれを教えてくれているからである。

長年、ディットリヒ研究に携わってきた著者には多くの資料と知見を基に詳細にして緻密な研究はなされているはずで、「ルドルフ・ディットリヒ研究」としての上梓も難しくはなかっただろう。それを証明するように、本書の各章末に注釈が付けられているのは無論のこと、巻末には「ディットリヒ年譜」(著者が採集した資料から彼の足跡を要約)、後年の研究のためのささやかなたたき台となることを願っての「ディットリヒ作品目録」、欧文の資料が多くを占める「参考文献目録」、さらに「調査、照会諸機関」(イギリス、オーストリア、ドイツ、ポーランド、日本など各国に及ぶ)までが付されている。

しかし、著者は敢えて本書を〝研究〟ではなく、〝物語〟としたのである。ここには〝ルドルフ・ディットリヒ〟という人物を一人でも多くの日本人に知って欲しいという著者の願いが込められているように私には思える。

そのため著者なりの工夫が施されている。つまり本書が中途で読み手から放り出されないために、それはあたかも小さな子どもたちが目を輝かせて聞き入るような話の流れにしていることである。テンポ良く語り、話の切り替えはすばやく、焦点を絞って、わかりやすくが、それである。

本書は、

第1章「ウイーン時代・修業時代―綺羅星のごとき師・同輩とともに」

第2章「東京音楽学校教師時代―日本への愛と近代音楽創生への献身」

第3章「晩年・再びのウイーン―大オルガニスト、教育者として」

の3つの章で構成されている。

ルドルフ・ディットリヒという人物の日本での活躍ぶりを記述するとなれば、物語の世界に飛び込んだ読者は「来日以前は?」と思うだろうし、「離日以後は?」とも思うに違いない。そうした読者の欲求にも著者は十分に応えている。

またディットリヒに関して、さぞかし研究者としての見解も種々、述べたかったところだろうが極めて抑制が効いていて、彼の人生とその人物像を浮かび上がらせる語り手に徹しているとも言える。たとえば、まるで著者がその場にいたかのように、

ディットリヒが暇乞いを告げるや、師は、まるでディットリヒがペストでも患っているかのように後ずさりしながら、「君、どこへ行くんだって? えっ! 日本、日本へ行くんだって? ごきげんよう」と、興奮の体で言いました

と語り、初めて東京音楽学校を訪れたときには、

校内を回ってゆくと、どこもかしこも勤勉な学生たちが練習する音や声で満ちています。おや? この曲はいったいどこから聞こえてくるのだろう、と一瞬ディットリヒは耳を傾けます。それは紛れもなく、かの有名なリストの《ハンガリー狂詩曲第二番》ではありませんか!

と記している。

ディットリヒはお雇い外国人として6年間(1回任期延長)音楽教師を務めた。学校では厳しい指導を行なうほか、国家の祝祭日の儀式に歌う唱歌の選定にも加わり、《君が代》を含む8曲を決め、ディットリヒが演奏しやすく編曲もしている。また和楽器に興味を覚え、日本楽曲の採譜にも力を注いでいった。彼の外国人音楽教師としての功績が大きかったことは、明治政府が彼に勲四等瑞宝章を授与したことからもわかる。

この間に妻のペリーネを病いで失い、三味線の師匠・森菊と知り合い、乙(オット)が誕生(根上淳の父)するなど、公私ともに決して波静かとは言えない6年間だったが、充実していたことは間違いない。著者は第2章の末尾近くで、次のように言う。

時まさに日清戦争勃発という不穏な状況下、ディットリヒは横浜港発イギリス船タコマ号に、重い足取りで乗船しました。極東日本国の西洋音楽導入と発展に貢献したという確かな達成感と充足感はあるものの、大切な人の死、そして愛する己の分身を残して、二度とこの地を訪れることはできないかもしれないという未来への限りない不安を抱えたディットリヒの胸中は、筆舌に尽くしがたいものでした。

〝この続きはどうなるのか〟と、離日後の第3章の展開が大いに気になるのは私だけではないだろう。

(やぐち・えいすけ)

バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み

〈次回、2020.1.20予定『至妙の殺人』〉

『ルドルフ・ディットリヒ物語』 四六判上製216頁 定価:本体2,400円+税