- 2025-5-20

- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み

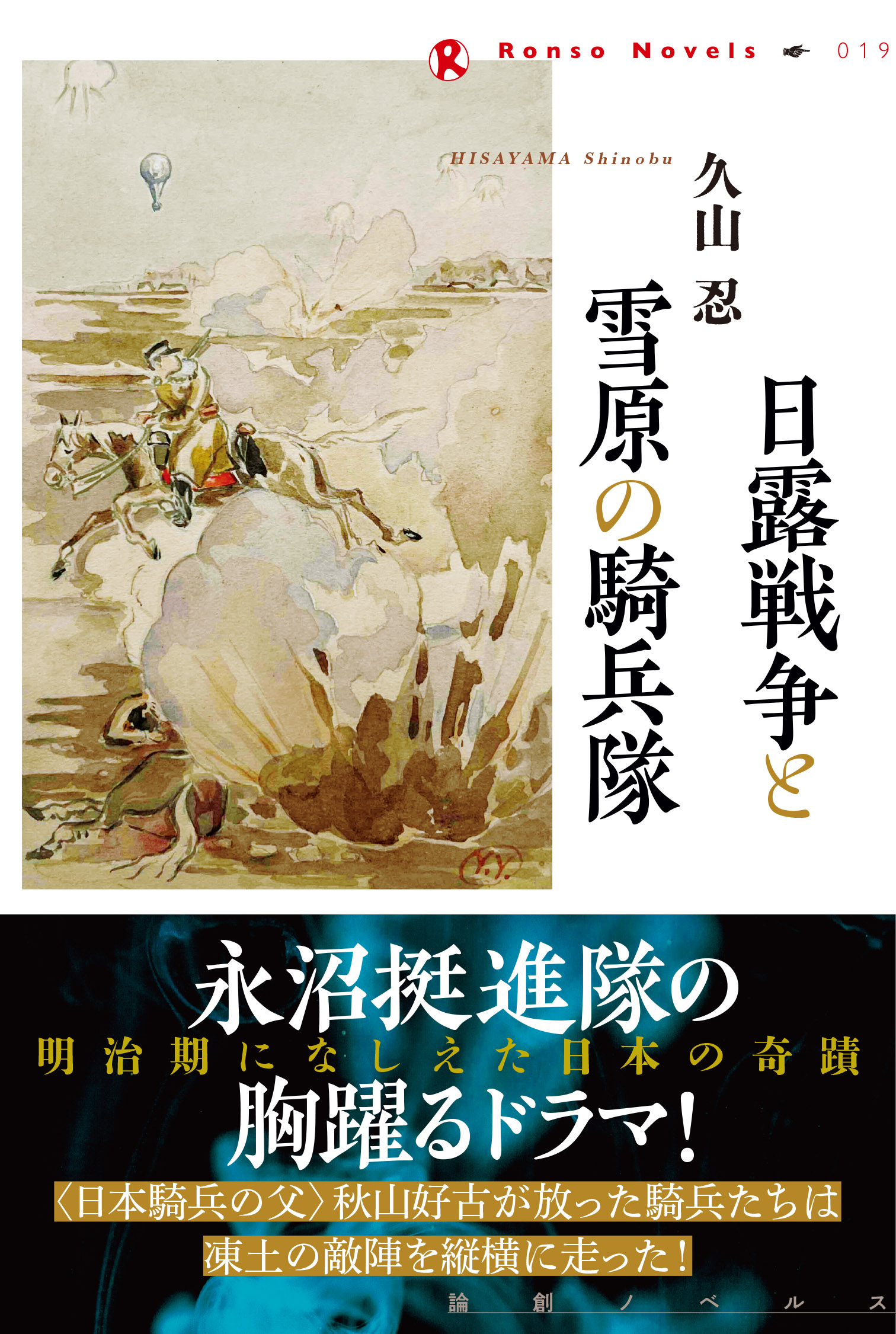

No.96 久山忍 著『日露戦争と雪原の騎兵隊』

矢口英佑

書名に〝日露戦争〟と〝騎兵隊〟が並べば、司馬遼太郎がその著『坂の上の雲』で「日本騎兵の父」と呼ばれた秋山好古を描いていたことを思い浮かべる日本人は少なくないだろう。

日本は明治維新後、富国強兵政策の一環として近代的な騎兵隊の創設を急ぎ、秋山好古は当初から騎兵運用の研究と訓練に携わってきていた。そして、日露戦争では騎兵第一旅団長(当時は陸軍少将)として出征していた。この時の日本軍の騎兵は二個旅団編成で秋山は戦線の左翼を守り、第二旅団が右翼だった。

騎兵は偵察、奇襲、攪乱を主な任務とする馬を生かした機動部隊であり、主力戦を担う部隊ではない。秋山は日露戦争開戦当初、地上戦では当時、世界最強と言われていたロシアのコサック騎兵集団と機動力戦を展開するつもりでいた。さらにはロシア陣地深く侵入し、偵察と後方撹乱を実行するつもりでもいた。それは騎兵隊の役割を最大限に発揮させることができるとして秋山が考え出した戦法でもあった。

1904年2月にロシアに宣戦布告した日本は満洲(現、中華人民共和国東北部)を主戦場として1904年5月の鴨緑江会戦、同年8月の遼陽会戦で辛くも勝利した。このとき乃木軍による旅順での激しい攻防が展開される中で、同年10月には太子河の支流の沙河を挟んで両軍死傷者総数8万人に及ぶ白兵戦(沙河会戦)が展開され、10月17日に戦闘は中断し、両軍は沙河を挟んで冬営に入った。「沙河の滞陣」である。

このとき日本軍の総司令官は大山巌、総参謀長は児玉源太郎だった。すべてを大山から任された児玉は戦闘が再開されたとき、その一戦で勝利を手にして、ロシアとの講和をもくろんでいた。それ以上の戦闘を続ける余力は日本にはもはやなかったからである。

次戦までしか体力が残されていない日本軍にとって絶対に負けられない戦いになるだけに、児玉としてはなんとしてもロシア側の確かな動きが知りたかった。その確かな動きとは、次の主戦場をロシアはどこにするつもりでいるのか、だった。児玉は奉天と読んでいたが、絶対的な確信は持てず、ロシア陸軍総司令官アレクセイ・クロパトキンが奉天での戦いの後、鉄嶺まで戦線を下げて、二段構えの戦闘を考えているとしたら日本軍に勝ち目がないことは明らかだったのである。

こうしたぎりぎりに追い詰められた日本軍は秋山が率いる騎兵旅団をも本来の騎兵としての役割である馬の足を生かして敵陣に侵入し縦横に動き回り、偵察、奇襲、撹乱を封じ、守備隊として位置づけていた。

秋山旅団には歩兵、砲兵、工兵が配属され、混成部隊として陣地を守る地上戦が命じられていた。しかも秋山の部隊は「旅団」から「支隊」とされ、もはや騎兵旅団としての機動力を発揮することができなくなっていたのである。

沙河戦線での秋山支隊の守備範囲は秋山が守る李大人屯から黒溝台を守る種田支隊までのおよそ40キロであり、李大人屯は敵陣からわずか数キロしか離れていなかった。秋山にすればミシチェンコ騎兵集団と機動戦を展開したかったが、騎兵隊を送り出すほどの余力はこの時の日本軍には残されていなかった。

そうした状況下で秋山の部下たちが挺身斥候隊による〝敵情偵察と後方撹乱〟の作戦実行を訴え出た。それを受けた秋山からの総司令部への上申となった。みずからの役割を十分に知っていた騎兵隊であったからこその内部からのやむにやまれぬ行動だった。一方、クロパトキンの作戦を喉から手が出るほどに知りたかった児玉総参謀長からすれば、こうした上申は守りが手薄になるのを承知のうえで敢えて挺身斥候隊を送り出す決断をさせたことになった。敵情を探るために多くの密偵を敵陣に送り込んでいたが、有力な情報が届いていなかったからである。結果的には「沙河の滞陣」という戦闘中断は日本軍にとっては僥倖だった。

こうして秋山は後方撹乱のために永沼挺身隊を編成して出発させ、それと前後して山内挺身斥候隊、建川挺身斥候隊を敵中に送り出した。山内隊の主な任務は鉄嶺付近の敵情偵察、建川隊は鉄嶺に接近して詳細な情報と可能ならば撫順方面の敵情偵察と鉄道と電線の破壊などであった。

本書の「まえがき」で著者は次のように書き出している。

「まず初めに、この物語の背景となる戦況のようなものを書いておく。

これがわかっていないと、なぜ兵隊たちが寒い中を馬で走り回っているのかが理解できないからである」

今から125年近くも前に起きた日露戦争のことなど、どこが戦場だったのかさえ知らない日本人が多いにちがいなく、その意味で著者があらかじめ「まえがき」に物語の背景を記したのは読者の理解を促すという点で適切な判断だった。

私も上記のようにいささか冗長に秋山と「沙河の滞陣」中の騎兵隊が置かれた状況を本書に依って記したのは、本書の物語の主人公は秋山ではなく、秋山配下の永沼挺身隊、山内挺身斥候隊、建川挺身斥候隊の死を覚悟した敵情偵察の苦闘こそが本題だからである。

本書の「まえがき」で著者は「好古(秋山のこと——筆者注)の騎兵たちは、凍土の敵陣を縦横に走り、当初の期待をはるかに超える影響をその後の戦況に与えた。日露戦争は結果的に日本が勝って世界を驚かせるに至るのだが、明治期に日本がなしえたこの奇蹟に関し、この三騎兵隊の貢献はけっして小さくない」とも記している。

本書は残された資料に基づいて物語られているだけに、すべてフィクションとして描くのはかえって難しい。著者は「その行動記録は冒険活劇ともいうべき胸躍るドラマであった」と記している。だが、この物言いは著者だからこそ、このようにあっさりと言えてしまうのだろう。

本書に描かれた三騎兵隊の行動は「冒険活劇」「胸躍るドラマ」などで片付けられるような生やさしいものではなかった。決死の覚悟で敵中に潜入し、野営では眠るときでさえ一瞬の油断も許されない緊迫した時間の連続を強いられるのである。しかも敵襲や銃弾だけでなく、零下20度以下の寒さ、そして飢えが常に死神のようにつきまとい、体力の限界を超えた疲労は睡魔となって襲いかかってきた。しかし、眠ることは死に直結した。

こうした極限状況の中で、それでも敵情偵察を続ける彼らを突き動かしていたのは〝命令遂行〟にほかならなかった。軍人、兵士であるからには与えられた命令を完遂しようとするのは当然だったのかもしれない。しかし、目的遂行のための鬼気迫る彼らの行動からは人間という生き物の得体の知れない恐ろしさが、著者の感情を抑えた淡々とした筆致によってさらに倍加されて読む者に襲いかかってくるのである。

(やぐち・えいすけ)

バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み