- 2025-11-21

- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み

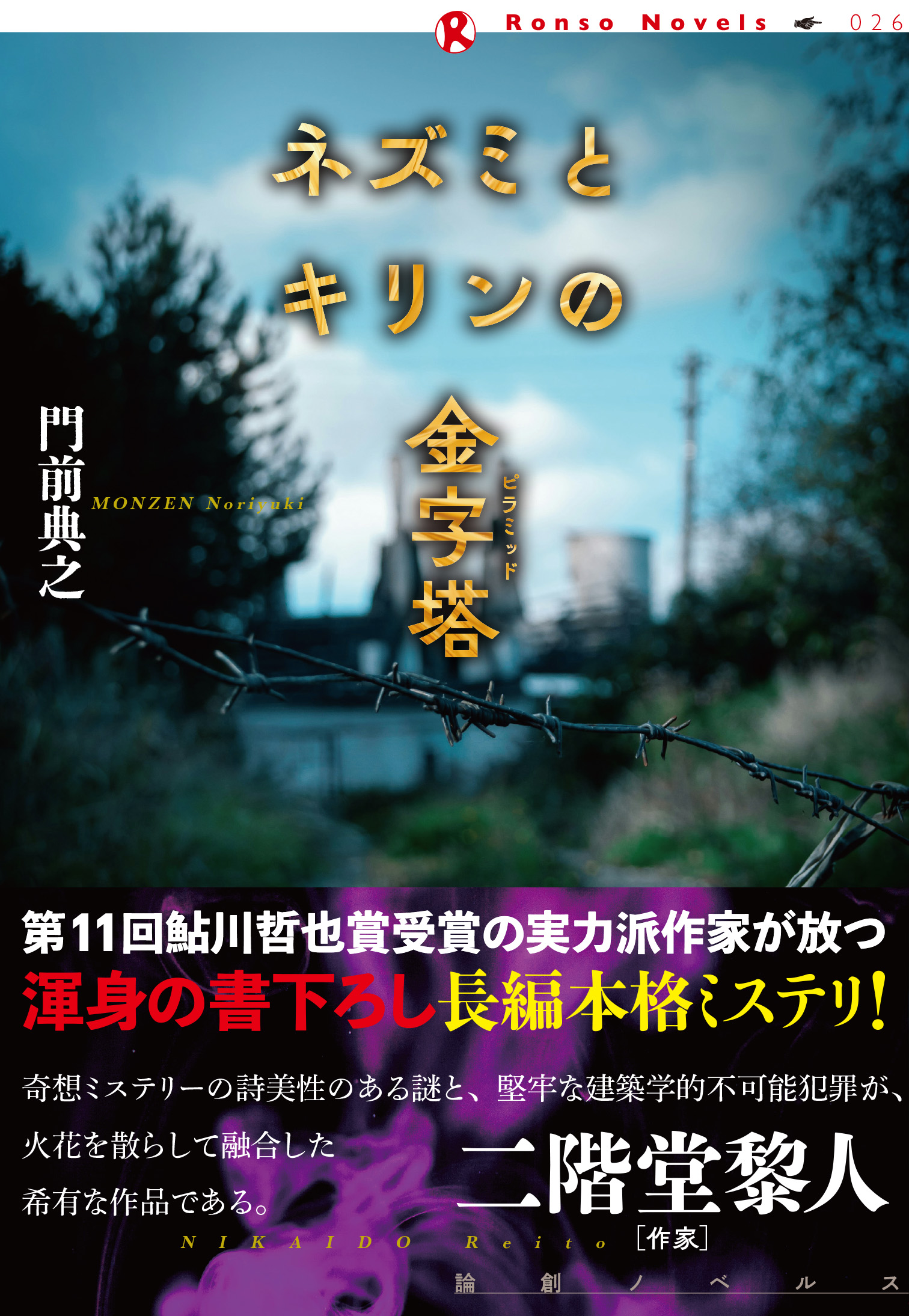

No.99 門前典之 著『ネズミとキリンの金字塔』

矢口英佑

書名から本書の内容を判断するのは難しい。ネズミとキリンがどのように結びつくのか、さらには「金字塔」は本来の意味のようで、敢えて「ピラミッド」というルビがふってある。となれば、内容を確かめたくなるのが人情というものだろう。

ところが、本書には「プロローグ」として童話が置かれている。ネズミとキリンとライオン、ヤマネコ、ハイエナ、赤い鳥、そして砂漠に立つピラミッドが登場する。いかにも童話の世界に相応しいような顔ぶれと設定だが、この童話の題名が「ネズミとキリンのピラミッド」なのだ。

砂の王国の王のライオンは自分こそが世界でいちばん力があり、優れていると思っているため、砂漠で水を求めるキリンとネズミに難題をぶつけ、それに答えられなかったため水を与えないどころか食べてしまうと言う。すると頭上から「自分がすべて一番でないと気が済まない愚かな王よ」という声が聞こえてくる。頭の赤く長い尾羽を持つ一羽の鳥がライオンに投げつけた言葉だった。キリンとネズミは逃げ出し、長い月日をかけて地球を一周したキリンとネズミが砂の王国に戻ってみると、そこにはピラミッドはなくすべて砂が支配する土地になっていた。見ると瀕死の頭の赤い鳥が横たわり、ピラミッドは大きな地震によって砂に埋まってしまい、ライオンも砂の中に消えてしまったという。こうしてキリンとネズミはそれからも地球を何回も巡ったという。

この童話の寓意性に通底する小説世界が展開されていくのか、読者はこの小説の世界をもう少し覗いてみたいという誘惑に心動かされるのではないだろうか。

その意味では、作者は読者心理を実に知悉していて、巧みに本書の構成を仕組んでいるように見える。かくして「プロローグ」の童話に目を通してしまった読み手は、本文への頁をめくることになるだろう。

しかし、本文冒頭はプロローグの童話とはかなり趣が異なっている。「大木総合病院団地内の、その中心にピラミッド棟と呼ばれ、地域に親しまれている建物——病院病棟本部」の紹介から始まる。しかも、紹介というのが医療に関わる内容ではなく、病院の建物配置図、病院内部構造、外観、そして建築構造などであり、それらの図版はまるで設計図のように、4ページを割いて図示されている。この病院建物は1階が診察エリア、2階から5階までが病室、3階には透析室や手術室もあり、6階はデイルーム、7階は回廊で、8階が吊鐘棟という方形の寄棟になっているというものだ。

なぜこれほどまでに病院の建物構造が詳述されるのか。言うまでもないが、本書にとって重要な役割を果たすからで、この建物がなければこの物語は成立しない。とはいえ、この冒頭の記述を読むだけでは、最後の結末まで太く繋がっている建物構造の説明の重要さに気づく読者は少ないにちがいない。

物語の発端、そして結末に連なる事象、事件、場を示すことは、小説世界の展開上、必要不可欠だろう。だが、それにしても結末への期待を読み手に抱かせる仕掛けとして、また物語の世界を味わう醍醐味の一端を冒頭からそれとなく読者に与えていて、上手い書き出しといえる。

もっともこうした感想を抱くのは本書を読了してからになるかもしれない。それは異なる登場人物による異なる、しかし一つの対象についてのいくつもの物語に引き込まれたり、時にはパズルのような謎解きの世界に読み手が引きずられたりして、ようやく物語の結末が鮮明になることと関連しているからだろう。

この大木病院は先祖代々受け継がれてきた広大な山林を切り開いて、あえて不便な場所に精神科病院を開いて発展してきた。先代を引き継いだ現院長・理事長の大木陽太は所有する山林に工場誘致を図ってさらに発展させ、山間にぽつんとあった精神病院が「今や一つの街を形成する」までに大きく発展していた。精神科を主体とした大木病院は、ほかに各専門科目病院、デイサービス、ケアハウス、老人保健施設、特別養護老人ホームなども運営していて、大木陽太はこの地の名士であり、県での最高の納税額者で県政にも影響力を持っていた。

病院の経営状況は良好で、拡大路線上にあり、超高齢社会に対応するように介護老人保健施設が病院団地内の東端に立て替えて新設される予定で、本格的な工事前の準備工事が始まっていた。その日も施工業者と設計事務所の打ち合わせが始まろうとしていた。

ここまでがいわば本書の予備知識である。本書の第一節に相当する見出しが「一 手間のかかる殺人」となっていて、この設計事務所の名前が「蜘蛛手・宮村建築&探偵事務所」とくれば、否応なしに本書がミステリーの小説世界であることがわかる。

「振動、いや音が先だったか? 初めて経験する衝撃だった」

こうして信じがたい事故が起きる。

「白っぽい埃とも煙とも区別がつかないモヤが立ち、その中に、台形のシルエットが浮かんでいる。だが、ピラミッド棟の象徴的な三角形がない。

<頂点の三角形が消えた?>

よく見ると、釣鐘棟がなくなっていた。八階の釣鐘棟が消えているのだ」

この建物の中央が吹き抜けになっていて、その頂上にあった寄棟造の釣鐘棟が崩落してしまったのだ。だが、単なる崩落事故ではなかった。崩落した吹き抜けに大量の一万円札が舞い散っていた。さらに原形をとどめていない寄棟造の瓦礫の中に大木陽太院長・理事長の息子で副院長の大木帝太が「白目を剥き、頸があり得ない方向に曲がって」脇腹からも出血して死んでいた。その傍らには「痩せぎすの白髪交じりの無精髭を生やした小柄な老人がその手にマイナスドライバーの先を叩いて平たくしたような、その刃先には血糊がついた凶器」を持ったまま死んでいた。

一万円札が舞い散る事故現場は単なる事故でないことがわかる。しかも一人は副院長、一人は身元不明の老人の死体が瓦礫の下に横たわっていたのだ。

この衝撃的な現場に立会い、崩落事故に絡んでの途方もない殺人の企みを解いていくのは「蜘蛛手・宮村建築&探偵事務所」の蜘蛛手である。建築士としての彼の知識も十分で、それを活かしながら重厚な推測を交えて犯人を追い詰めていく活躍は、ぜひ本文をお読みいただきたい。

また、本書には大木陽太理事長の後妻の大木薙という、ある意味では夫以上に病院を切り回し、本館設計にも関わり、不老不死の研究を続けている、どこか謎めいた女性が本書のもう一つの柱になっていて、重要な役回りを果たすことを付け加えておく。

ところで、本書にはもう一つ、犯人探しの本筋にとらわれて見逃しがちなのが、精神病院の闇ともいえる実態が明らかにされていることである。工事現場地区の大木家の山林に掘立小屋を作って住み込んでいる30年間も大木精神病院に入院していた高齢の「モリ」。彼の口を通して語られる精神病院の実態は精神が壊されたしまった人間の被害妄想などではない。たとえば現実に存在し、運用されている「医療保護入院」とは、基本的な生活行動ができなくなったり、自傷行為や他害行為があったり、病気治療を拒否するといった場合に取られる措置である。だが「モリ」老人はこう言う。

「医療保護入院という制度が悪いんじゃ。家族などの誰か一人の同意と、精神科医の診断があれば強制入院ができます。自由の制約という意味では、刑事事件での逮捕行為には裁判所判断の令状が必要ですが、そういうのがない。そして退院判断となると、家族の同意は関係なく精神科医一人の判断となるんです。医者の独断ですべてが決まるんですよ」

「モリ」老人が受けた暴力、折檻、隔離など日常的に起こる精神病院での仕打ちは、健常者からは想像もできないだろうし、患者から訴えることもできないのだ。なぜなら「患者の主張が医師のそれを上回ることはありません」 それが「モリ」老人の口から吐かれた言葉だった。この言葉こそ、精神病院の闇をいっそう深くさせていくのだろう。

本書は「日本の精神病院の闇を暴く」といった小説仕立てのレポートにもなっていることを見逃してはならないだろう。無論、ミステリー小説としての謎解きの醍醐味を味わえることは言うまでもない。

(やぐち・えいすけ)

バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み