Ⅳ 日蓮仏法論

〈南無妙法蓮華経とは〉

南無妙法蓮華経って何?

南無妙法蓮華経と世界で初めて祈ったのは日蓮である、と思っている人も多いと思います。確かに、南無妙法蓮華経を南無阿弥陀仏のように声に出して唱える――唱題といいますが――これを広く世に広めたのは日蓮です。しかし、南無妙法蓮華経という祈りが、それ以前にまったくなかったのか、というと決してそうではありません。

もともと「南無」はサンスクリット語の「ナモ」から生まれた言葉で、体を折り曲げて敬意を表すことを指しています。「ナマステ」というインドの挨拶も同源で、漢訳では「帰命」とか「帰礼」とされる言葉です。尊敬する対象、例えば阿弥陀仏とか、仏法僧の三宝などに対して、南無を冠して「南無阿弥陀仏」、「南無三宝(南無三)」と敬意を表し、祈る行為は、ごく自然に行われていました。同じように法華経の正式なタイトルである妙法蓮華経に南無を冠して、南無妙法蓮華経と法華経に敬意を表し、祈る行為も、日蓮が活躍する以前からあったものです。その点は日蓮自身も再三、言及しています。

問題は、南無妙法蓮華経を、南無阿弥陀仏のように声に出して唱えることを、なぜ日蓮は広めようとしたのか、ということです。日蓮は、唱題によって、何をしようとしたのでしょう。この点は、日蓮の独創性を考えるに当たって、避けては通れない問題ですので、しばらくお付き合い下さい。

そもそも法華経は諸経の王、諸経中第一と呼ばれ、聖徳太子のころから大事にされた特別な経典です。源頼朝も熱心な法華経信者として有名でした。ところが、本来の法華経信仰は、特別な教養と財力がある貴族にしか許されないものだったのです。

法華経では、その修行を、経典の受持・読・誦・解説・書写に求めています。法華経の入手と所持、読経、暗唱、解説、書写することが、法華経の修行であり、法華経信仰だったのです。当時、圧倒的多数を占めていた下層民(農民・下人)は、生まれた土地で農作業などに汗水流して生涯を終えていきます。文字も読めません。こうした人々に、法華経信仰は無縁なものでした。では、鎌倉時代の主役である東国武家は、どうしていたのでしょう。

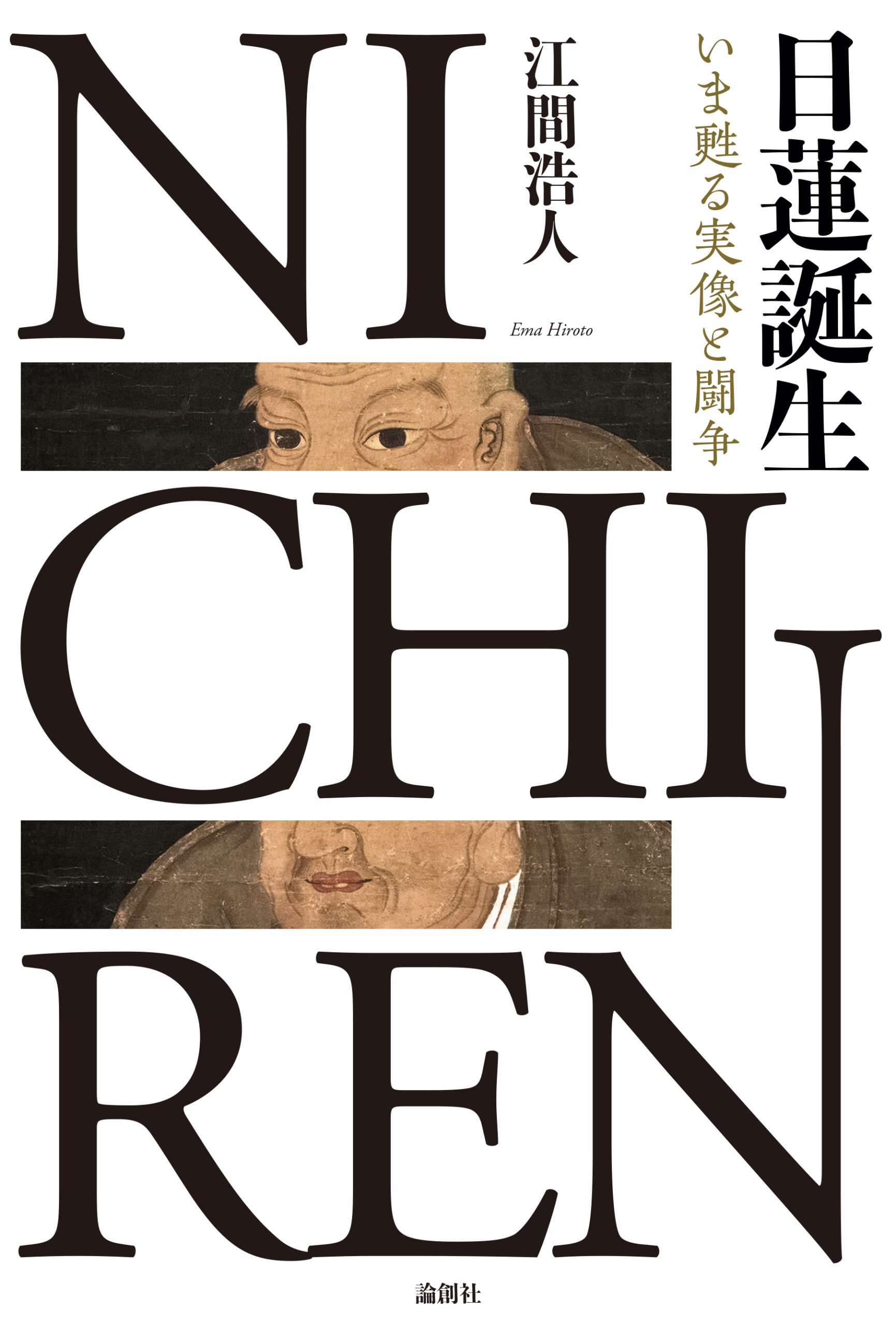

江間浩人

—次回3月1日公開—

バックナンバー 日蓮誕生

好評発売中!