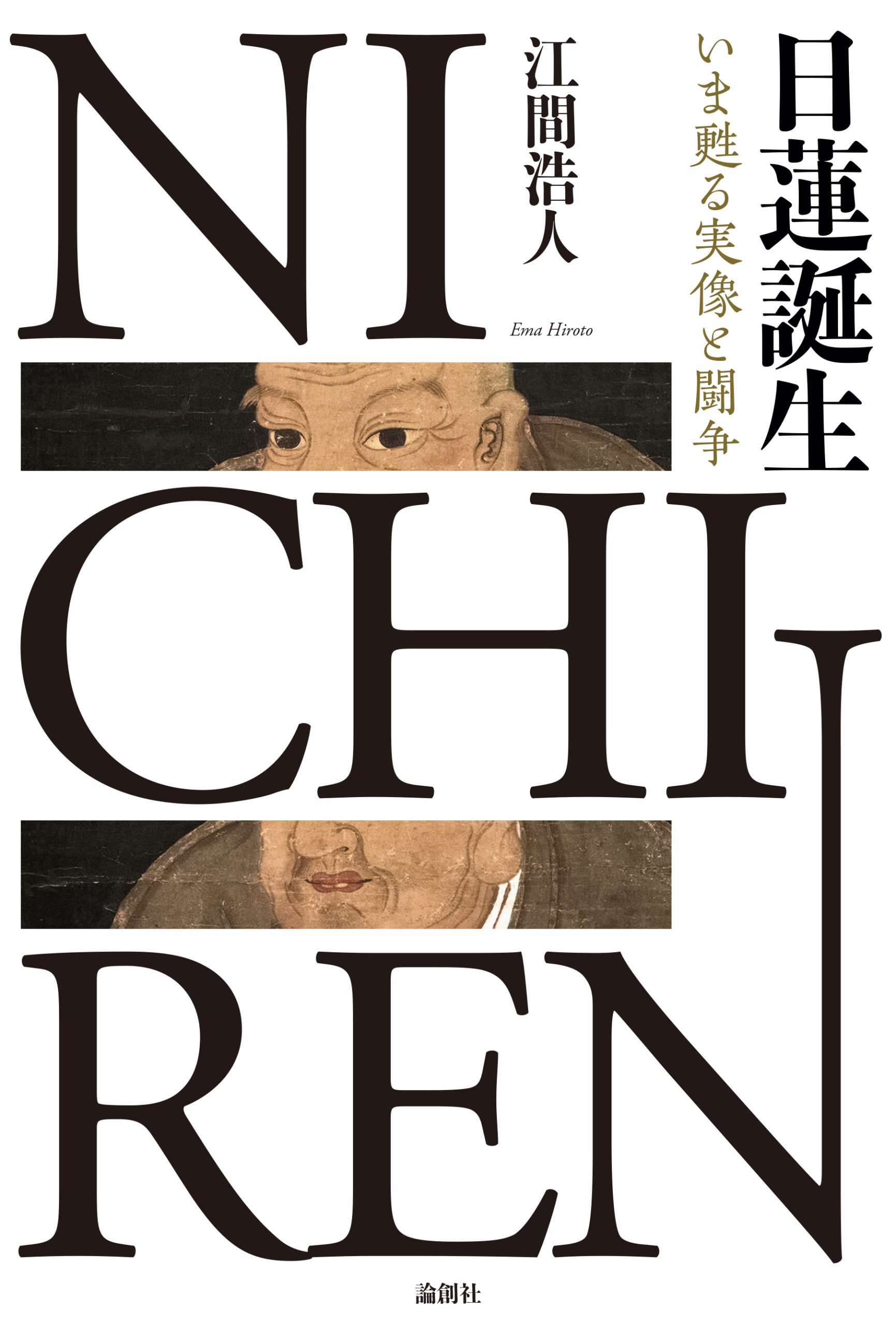

Ⅳ 日蓮仏法論

〈日蓮を本尊にした曼荼羅〉

まず為政者に改宗を迫った

日蓮は、法華経信仰の再興を目指し、念仏僧との闘争を開始します。しかし、その闘争は決して宗教の枠内に収まるものではありませんでした。日蓮の意識は、為政者に向けられています。日蓮は、為政者が称名念仏を止め、唱題による法華経信仰を再興することで、世は安穏になると信じたのです。

日蓮における為政者と仏法の関係は、次のようなものでした。

「善悪に付て国は必ず王に随ふものなるべし。世間此くの如し仏法も又然なり。仏陀すでに仏法を王法に付し給ふ。しかればたとひ聖人・賢人なる智者なれども王にしたがはざれば仏法流布せず、或は後には流布すれども始には必ず大難来る」

日蓮が目指す法華経信仰の再興には、まず為政者による法華経信仰が必要だったのです。ここの感覚が、現代の民主社会に生きる私たちには、すんなりとは納得できないところですが、仏法が、そもそも国家の安穏を目指したものである以上、為政者の信仰を最優先したのは当たり前のことでした。日蓮の主著が「立正安国論」であり、為政者に提出した建白書だったのも、この文脈から理解する必要があります。

「立正安国論」は、漢文の中でも特に華麗な文体とされる四六駢儷体で書かれています。当時、この文体を使いこなした日蓮の知力の高さには驚かされます。内容は、客と主人の問答形式で書かれています。はじめに客が、天変や飢饉・疫病による死者の骸骨が道に溢れている様子を嘆き、この国の衰えは、何の禍によるもので、何の誤りによるのか、と主人に尋ねるところから始まります。

客を幕府の最高権力者に見立て、日蓮が主人となって、客の質問に答えながら世の乱れを正す方途を主人が授けていきます。ここで驚くのは主客の立ち位置です。日蓮は、幕政に対する指南者であることを当然として、これを書いています。そして、受け取る幕府側にも、その構図に異議を唱えた形跡は見られません。当時、僧侶が上位の立場から幕政を指南することが、それほど不自然なものではなく、僧侶の立場が現代よりも格段と政治的に上位だったことがうかがえます。

江間浩人

—次回10月1日公開—

バックナンバー 日蓮誕生

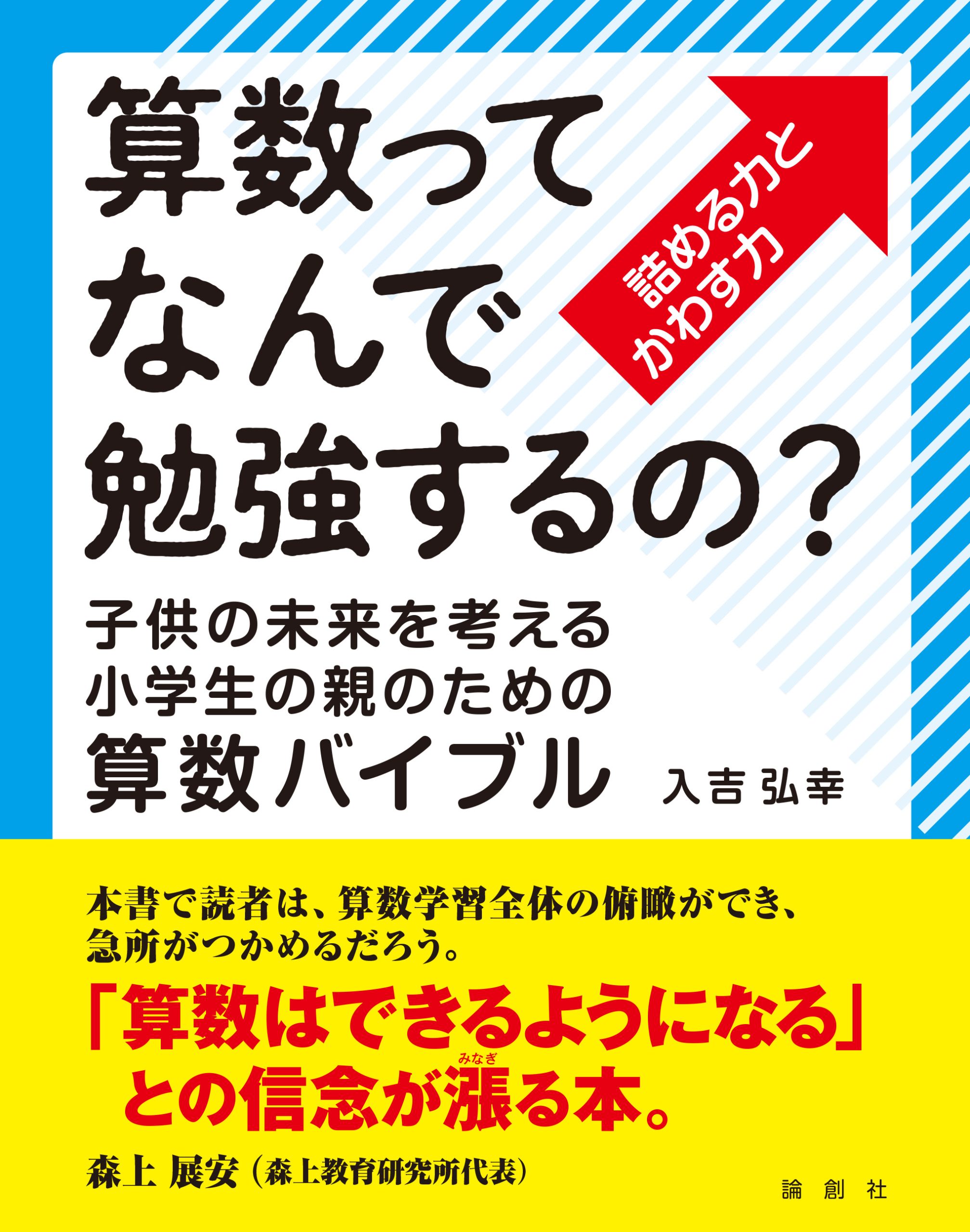

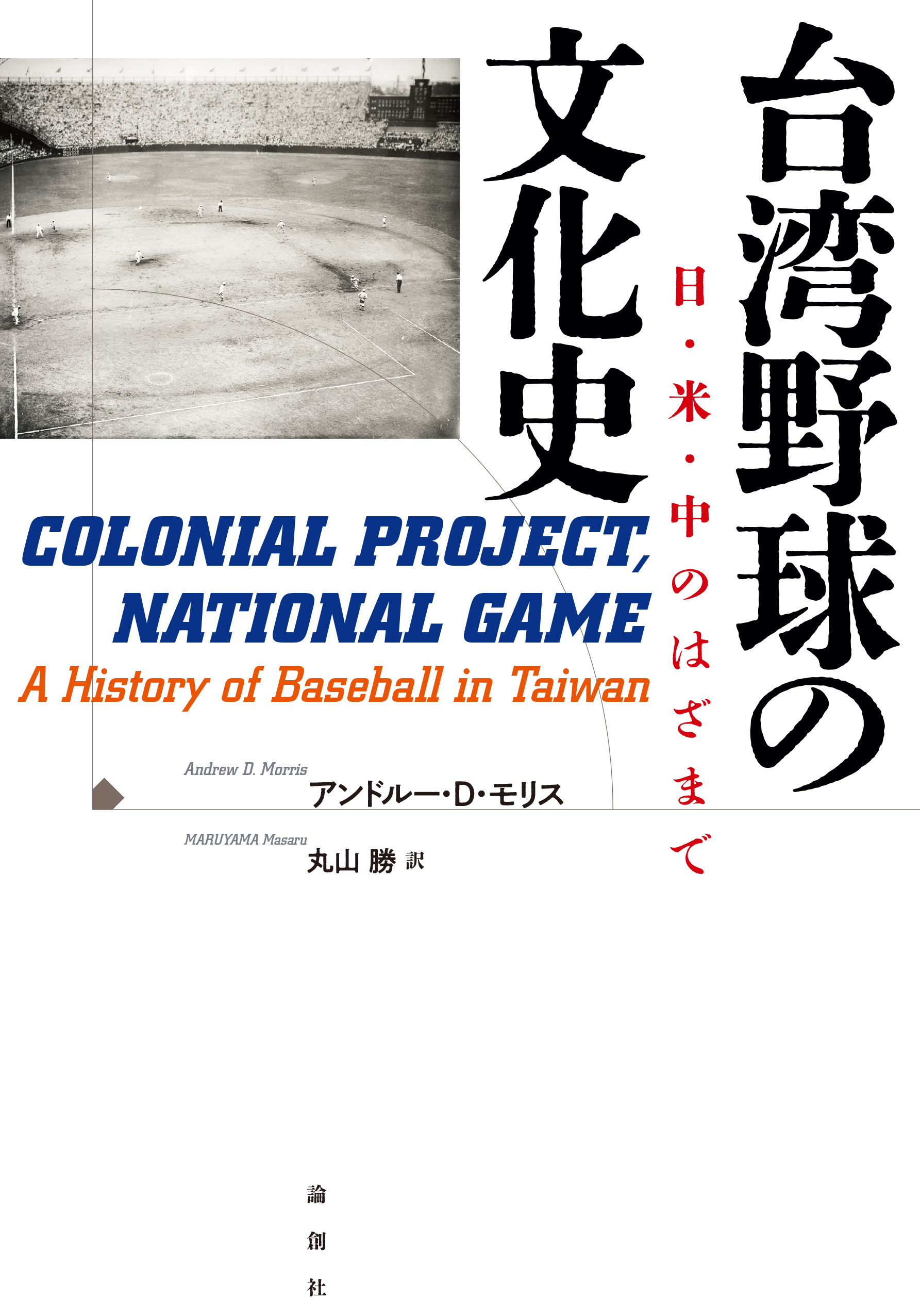

好評発売中!