㉞ 美術出版社「美術選書」、宮川淳『鏡・空間・イマージュ』、広末保『もう一つの日本美』

小田光雄

前々回の「二十世紀の文学」としての集英社『世界文学全集』とパラレルに、1960年代後半には様々なシリーズや叢書が刊行され、私たちはそれらを個人的に相互クロスさせるかたちで読み、その向こう側に出現してくる新たな世界を模索していたといえるであろう。

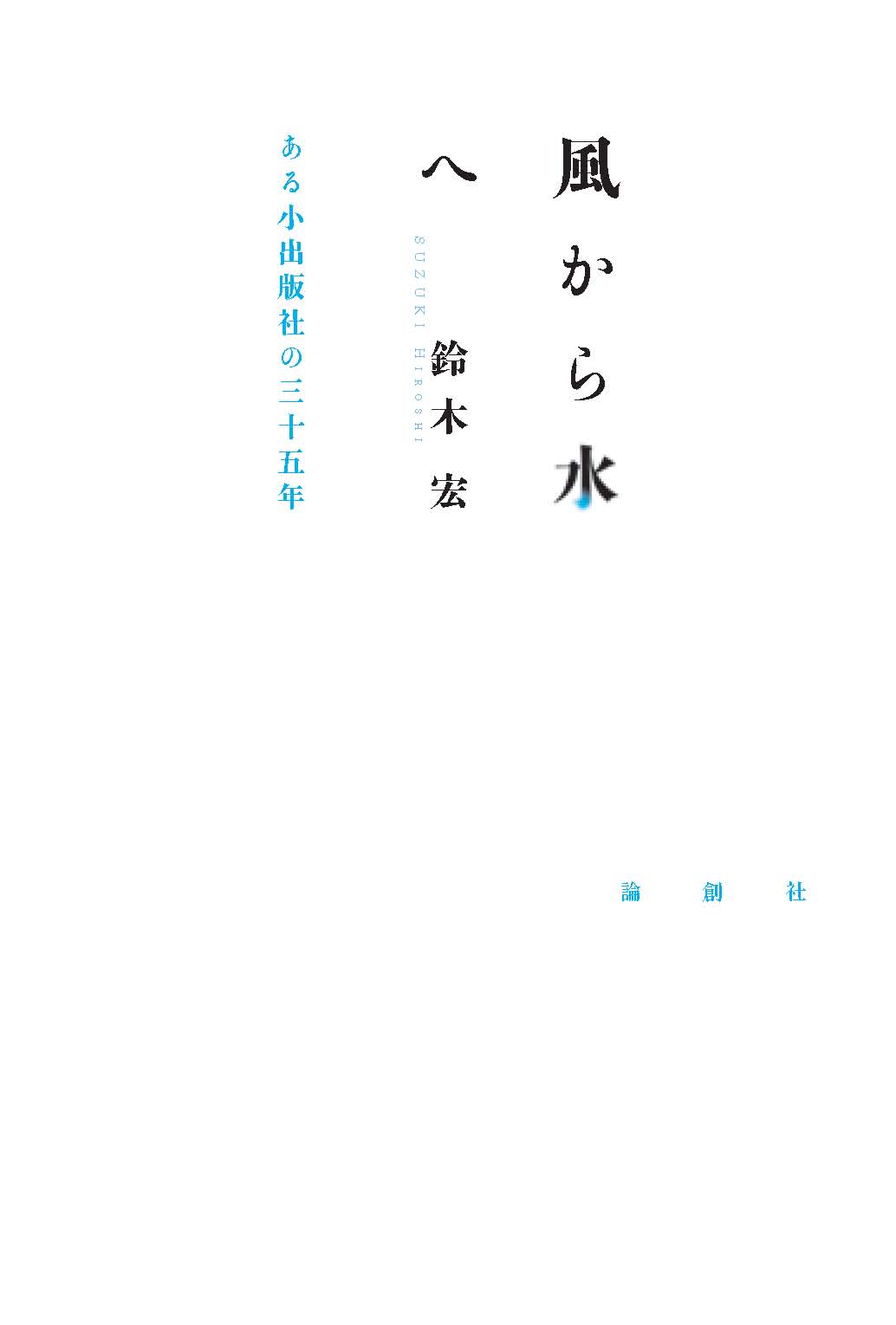

時代は1960年代後半で、戦後も若く、私や鈴木宏もまだ若かったのだ。鈴木は世界文学全集体験に関して語ってくれなかったけれども、フランスの現代文学、批評、理論をめぐって同時代の美術出版社の「美術選書」の一冊には言及している。『風から水へ』のその部分を引こう。

(……)宮川淳先生にも大きな衝撃をうけました。当時は、『鏡・空間・イマージュ』という宮川先生の最初の本が公刊されたばかりのころで、この本は、一部の学生たちのあいだではかなり読まれていました。それで私も読んだわけですが、これまた、一読、圧倒的な衝撃をうけました。当時の批評家、研究者たちが書き散らしていたフランスの現代文学、批評、哲学についての紹介記事などとはまったく違う透明感のある独特の文体による、きわめて独創的な本でした。(……)構造主義、ポスト構造主義の「紹介」ではなく、それらを消化したうえでの、日本語による、新しい独創的な思考の誕生、私にはそのように感じられました。宮川先生(……)の志向がいわゆる「美術批評」の枠に収まるものではないというのは、一読して明らかでした。しかし、美術評論ではないとしたら、それはいったい何なのでしょうか。(……)

『鏡・空間・イマージュ』の「あとがき」には、「作品とか批評とかいったジャンルをこえて、単にディスクールと呼ばれるようなジャンルは存在しないだろうか」という一文があります。宮川先生の「夢」は、あるいはそうしたものだったのかも知れません。(……)

そのままの引用だと長くなってしまうので、省略したところもあるけれど、『鏡・空間・イマージュ』を通じての宮川の「ディスクール」と鈴木のコレスポンダンスというか、もしくはコミュニカシオンの位相を正確に伝えられたであろうか。それが気がかりである。だがこのレクチュールがきっかけとなり、鈴木は宮川の直接の教えをうける僥倖にも恵まれる。それらの詳細な事柄は『風から水へ』を読んでほしい。この宮川の著書も「美術選書」の一冊に他ならず、私も読んでいた「一部の学生たち」の一人だったので、今でも手元にあり、奥付には1967年の発行と記載されている。

そうしてあらためて巻末収録の「美術選書」リストを見ていると、半世紀前に自分にとっての「美術選書」の一冊は澁澤龍彥の『夢の宇宙誌』だといった友人の言葉が思い出される。それとともに『鏡・空間・イマージュ』に添えられた宮川の写真と同様に、澁澤のバスタオル姿の写真も印象的だったことを想起してしまう。

またシリーズは異なるが、同じ美術出版社のA5判箱入りの翻訳書の懐かしい記憶がよみがえってくる。ルネ・ホッケ『迷宮としての世界』(矢川澄子他訳)、ホーフシュテッター『象徴主義と世紀末芸術』(種村季弘訳)、パノフスキー『イコノロジー研究』(浅野徹他訳)、プラーツ『記憶の女神ムネモシュネ』(前川祐一訳)、ドールス『バロック論』(神吉敬三訳)などで、これらは名著として、造本も含め、忘れ難い。

それならば、「美術選書」の私の一冊は何かということになるのだが、私としてはここで広末保の『もう一つの日本美』を挙げておきたい。これは1965年に初版が出され、私が所持するのは69年の3版で、続いて70年刊行の『悪場所の発想』(三省堂ブックス)と対で読んだことを覚えている。『もう一つの日本美』は「前近代の悪と死」というサブタイトルが付されているように、歌舞伎や人形浄瑠璃などに象徴される悪、及び「悪所」としての劇場のイメージを論じている。それは宮川ではないけれど、ひとつの「ディスクール」だと思われたし、上京して変化した自分の環境を考えるうえでも、大きな示唆を与えるものであった。

そこで広末は次のように語っていた。農耕民を始めとする定住民は、浮遊する死霊や怨念に対する恐怖や信仰があり、それを御霊信仰というかたちに組織したのが、共同体的な秩序の外部から定住民を対岸視する呪術宗教家、遊行芸能民だった。彼ら/彼女たちは巫女や神人や遊行宗教家で、定住民はそれらの人々を非定住性ゆえに賤民視しながらも、その呪術宗教的なものを畏敬し、それが近世における劇場のような「悪場所」を成立させた。つまり定住民は悪を、彼ら/彼女たちに担わせ、そうすることで生活共同体の秩序を維持し、逆に彼ら/彼女たちは共同体的日常性を有さないことで、定住民を精神的に支配しようとした。そしてそうした関係は「さらに明治以後も、作家と読者のあいだにおいてしばしばみられたもの」にも似ているのではないかと。

それは上京して大学生になる以前は、農村、すなわち農業を主とする生産社会の定住民であった自分が、そうではない、他ならぬ浮遊する非定住民としての都市型生活者になったことを自覚させた。それに加えて、当時の東京は劇場ばかりでなく、「悪場所」に満ちていた。大学や学生街もそれに他ならなかったし、そのようなトポスを見つけたり、それらの人々に必然的に出会ったりした。そうした運命の果てに何が待ち受けているのかも、何となく想起できるように思われた。

しかしその一方で、1970年代前半において、戦後の日本は生産社会から消費社会へと移行し、それは社会の主人公が生産者や定住民ではなく、消費者や非定住民へと逆転していく時代へと入りつつあった。そして「悪場所」のイメージも変容し始める。かつてであれば、80年代に開園したディズニーランドは「悪場所」と呼ばれたであろうに、それは消費者たちの「聖地」とされるようになった。

そうした事実は現在の高度資本主義消費社会において、同じ建物や形式はそのまま残っているにしても、「前近代の悪と死」を象徴する「悪場所」が消滅してしまったことを告げているのだろう。そうした21世紀の現実の中で、私たちは生きているのだ。

—(第35回、2018年12月15日予定)—

バックナンバーはこちら➡︎『本を読む』

《筆者ブログはこちら》➡️http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/