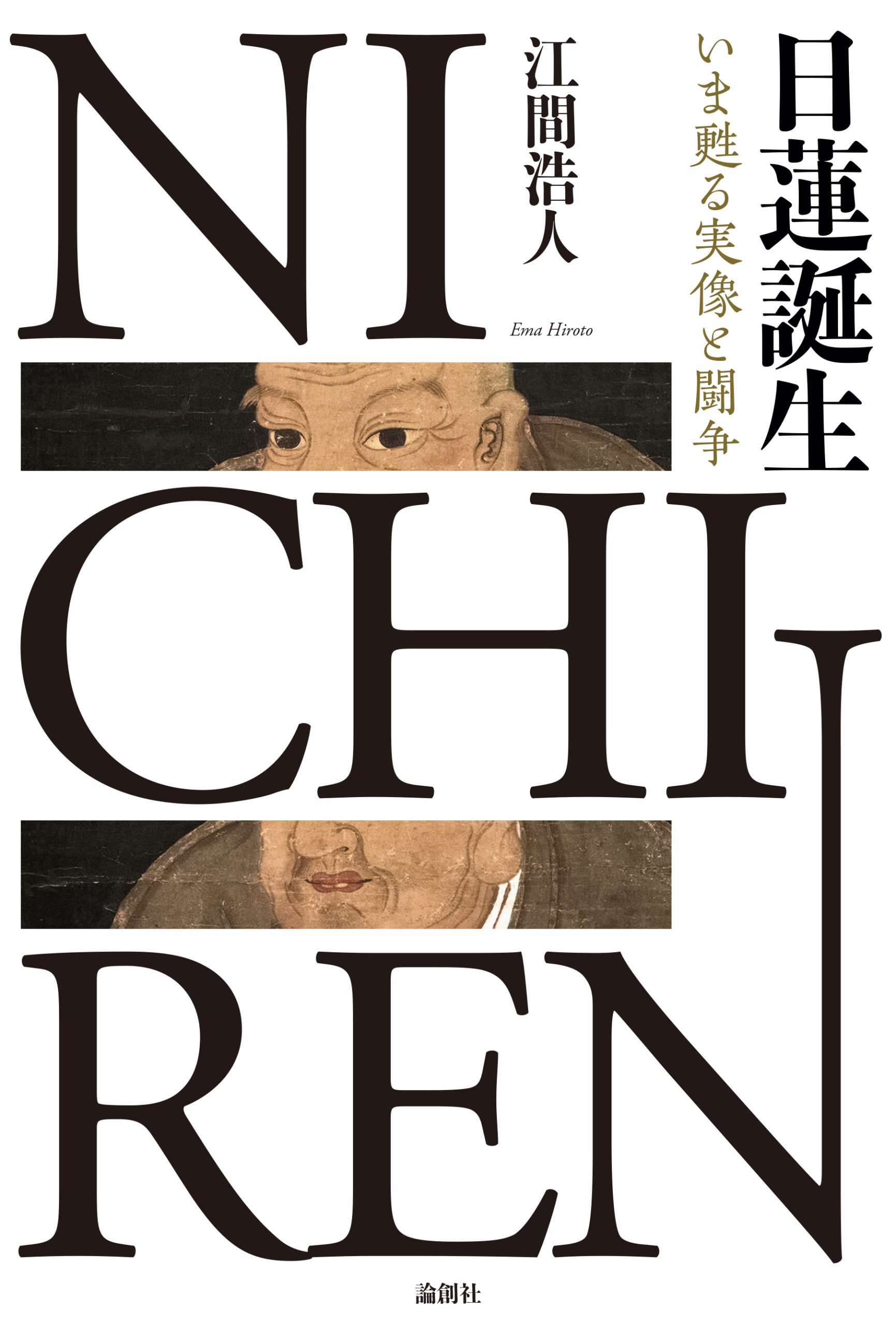

Ⅳ 日蓮仏法論

〈日蓮を本尊にした曼荼羅〉

二度の流罪が、日蓮を変える

日蓮が広めた唱題は、称名念仏の勢いを押し返していきました。「念仏無間地獄」との激しい攻撃や、「立正安国論」で示した日蓮の予言が蒙古襲来によって的中したことは、念仏僧たちに大きな動揺をもたらし、幕府内には政治的な葛藤も生まれていきます。そうしたなか一二七一(文永八)年十月、日蓮は佐渡に流されました。流罪の経緯には、以前から説明されてきたような念仏僧たちによる謀略もありましたが、と同時に、幕政内の対立抗争に日蓮が巻き込まれた面もあったのです(本書「Ⅱ 日蓮と将軍家」参照)。

日蓮は、「立正安国論」を幕府に提出した翌一二六一(弘長元)年に伊東へ流されていますから、日蓮は一〇年で二度の流罪に処されたことになります。二度の流罪というのは、法華経者である日蓮にとって特別な意味がありました。それは、法華経の予言が的中した証だったからです。少し説明しましょう。

法華経には、釈迦滅後の悪世において法華経を流布する者には必ず三種の強敵が現れ、迫害を加えるだろうとの予言が記されています。一つは、仏法に素養のない者たちからの迫害であり、二つ目は、僧侶からの迫害、そして三つ目は、高僧が権力者を扇動して二度以上にわたって逮捕・流罪にするだろう、というものでした。ところが、日蓮以前には二度以上の逮捕・流罪を経験した法華経者はいませんでした。そこで日蓮は、この予言を身で読んだのは、史上、日蓮ただ一人である、と述べます。日蓮こそ、法華経を経文通りに実践した真実の法華経の行者である、との宣言でした。

この日蓮の自覚から法華経を読むと、法華経の経文はすべて日蓮の登場を予定し、日蓮のために残されたものだったということになります。日蓮は、この自覚に立って自身のことを「教主釈尊より大事なる行者」と述べ、日蓮こそ釈迦仏法が滅んだ時代の新たな法華経の再興者、仏である、と覚悟します。

日蓮にとって佐渡流罪は、仏法史上、かつてない画期だったのです。

江間浩人

—次回12月1日公開—

バックナンバー 日蓮誕生

好評発売中!