- 2025-2-3

- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み

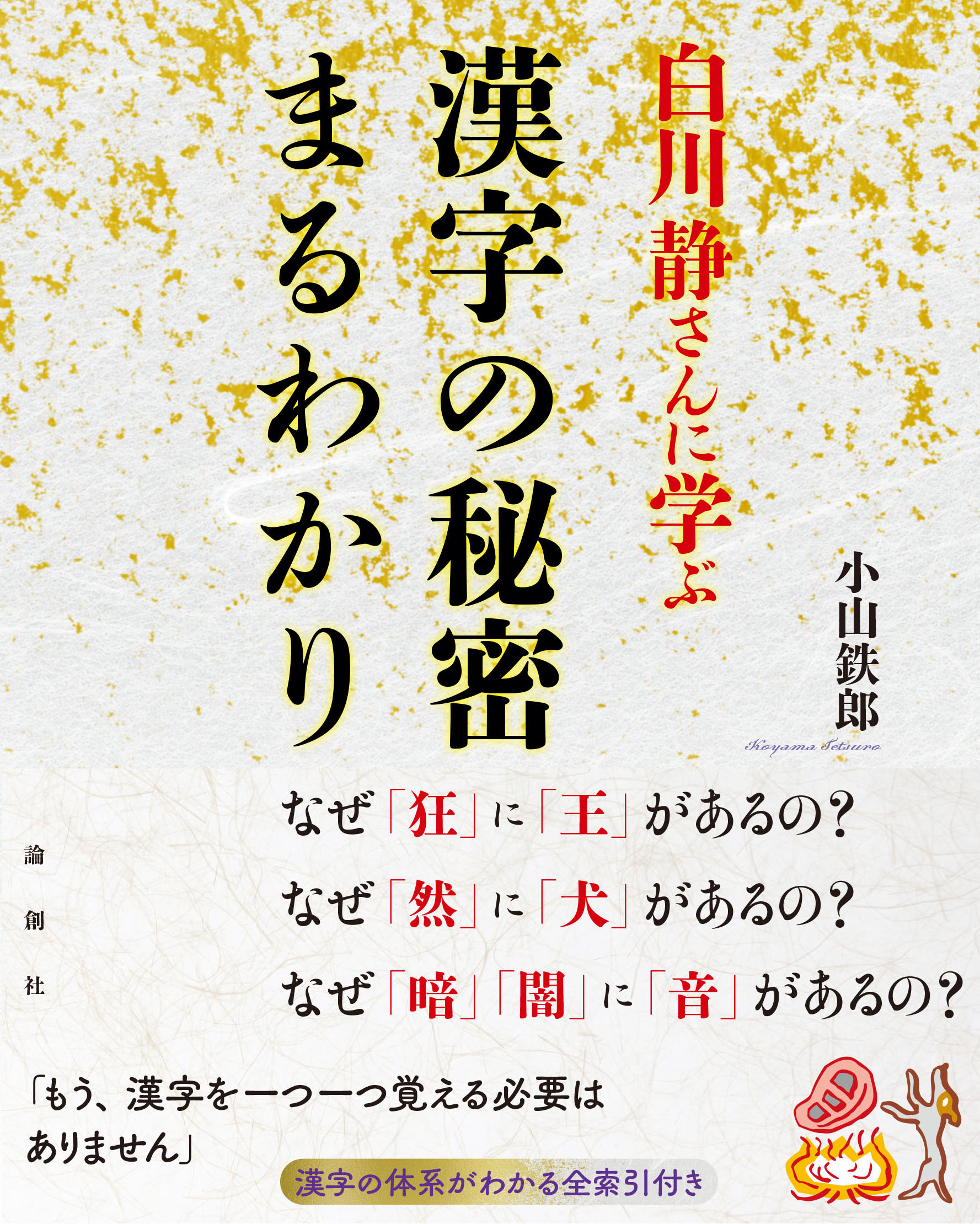

No.94 小山鉄郎 著『白川静さんに学ぶ 漢字の秘密まるわかり』

矢口英佑

本書の帯に「なぜ「狂」に「王」があるのか?」 「なぜ「然」に「犬」があるのか?」 「なぜ「暗」「闇」に「音」があるのか?」とある。ついでに私からは「なぜ本書のカバーにはしゃれこうべが描かれているのか」という問いをつけ加えておこう。

いずれにしても、このように訊かれてまともに答えられる人はあまりいないだろうし、多くの人が説明できる知識がまったくないため、沈黙するしかないと思われる。

漢字という文字は私たち日本人には生まれ落ちた時から自分のそばにあり、成長するに従ってそれぞれ各人の思考回路の中にまで否応なしに組み込まれていく。しかし、そのような漢字との関係性について、普段はまるで空気のように意識しないでいる。それだけに冒頭のような「なぜ」にぶつかると、呆然とその場に立ち尽くすしかなくなるのだろう。

多くの日本人は漢字が書けて、その意味は理解していても、その漢字がなぜその字体になったのかについての知識を持っていない。そういえば漢字の成り立ちを教育現場でも家庭でもきちんと教えられた記憶はない。

本書は漢字学の泰斗である白川静にみずから弟子入りを願い出て、漢字の成り立ちを手ずから教えられた著者が師の最晩年の願いを幾分なりとも実現させようと試みたものである。

この白川静の最晩年の願いについて著者は、

「白川さんによれば、漢字の基本的な部分は、意味や要素が関係したおよそ三百ほどの文字の系統が縦横斜めにつながってできている文字群です。ですから各系統の基本的なつながりの意味を理解できれば、漢字を構成している論理、原理の基礎がわかるので、決して難しい文字ではないのです」(本書「まえがき」)

と記している。

本書は師のこの考え方に全面的に従いながら、いかに師の願いに報いることができるのか、著者の創意と工夫が込められた労作にして秀作と言える。

本書は変形A5判、全685頁、306の漢字について見開き2ページで一つの漢字の成り立ちや仕組みがまとめられている。取り上げられている漢字は「そのほとんどを小学校で学ぶ文字」から選ばれている。タイトルとして取り上げられている漢字には音読みと訓読みが付され、その漢字のもともとの意味が示されている。

ところが、このもともとの意味が私たちの理解するその漢字の意味からは想像もつかない場合が多い。私たちが知る漢字の意味に行き着く過程を明らかにすることが本書の目的であるため、著者は説明に適当と考えるいくつかの漢字を選び出し、巧みに道案内していく。しかし、その道筋はどの項目にも当てはまるのだが、タイトル漢字にどのように行き着くのかを見通すのは難しく、著者におとなしくついていくのが良さそうである。

たとえば本書の冒頭に登場する「友」は〝手と手を合わせて誓う〟という意味を持ち、小学校一年生で習う「白」は〝白骨化した頭蓋骨〟なのだそうである。それがなぜ現在のような意味になったのか、とその謎を知りたくなるのは人情というもので、謎が解き明かされるまでの道案内はまさに著者の真骨頂と言えそうである。

かくして著者による謎解きが「物語風に」語られ、巧みに誘導されていく漢字の秘密開示は、タイトル文字の306漢字だけではない。そのタイトル漢字と強い関係性がある、著者が選び出した三漢字についても、つながりについての要点をはずすことなく、丁寧な解説が進められ、一つのタイトル漢字の中で一つの「物語」が成立する仕組みになっている。

しかも、タイトル漢字とつながりのある漢字三文字には、現代文字、古代文字(該当文字がある場合には旧字体、異体字、さらには許容字までも)が記されている。そして、ここでも興味深いというより楽しいのは、古代文字がマンガ風のイラストで描かれていて、視覚によってその漢字の元の形や意味をきちんと理解させようとしている著者の意図と工夫に感心させられることになる。

本書に登場する漢字数は306漢字より遥かに多いのだが、さらに一つの物語の枠組みの中に取り入れられなかった漢字が「つながる漢字」として提示されていて、10漢字を超える場合もある。

著者は本書の読者として小学校高学年から中学生までを多分に意識していて、彼らに語りかけるような文章世界を作り上げている。それだけに難解な表現は可能な限り避け、ふり仮名をつけた漢字を多くして、漢字の成り立ちの基本原則である象形文字、指事文字、会意文字、形声文字といった区分を持ち出すことなく解析をしていく。著者が腐心した点であったろう。また、本書が漢字に深く寄り添い、細部にまで目が注がれていることは、巻末の音訓索引を見れば納得できるにちがいない。「その漢字が小学何年で学ぶ教育漢字なのか、常用漢字か、人名用漢字かなどが一目瞭然でわかる」ようになっているだけでなく、ときどき茶碗のような形の記号が現れる(それは「つながる漢字」では赤色の漢字として時々現れる)ことからもわかる。

この細かな配慮は著者が「白川静さんによる漢字解明の業績として、最も有名なものは「口」の字形が顔の「くち」を意味するのではなく、神様への祈りの言葉を入れる器「口」(サイ)であることを発見して、「口」の字形をふくむ漢字を新しく体系化した」ことを高く評価し、本書を手にした人びとにその白川静の重要な業績をしっかり伝えたいという思いが反映されているのである。

古代中国の人びとの生活の中から生まれた漢字は、現代の漢字からは想像もつかない形から成り立ち、それぞれ意味を持っていた。その謎めいた漢字の秘密に迫ろうとした白川静の知的探求心には遠い昔の人びとの息づかいを知ろうとすることにもつながっていたのである。

冒頭に記した私からの「なぜ」は、上述したように「白」は〝白骨化した頭蓋骨〟の意味だったわけで、「白川静」の「白」に合わせた、著者のちょっとした遊び心なのだろう。

それでは本書の帯に記された三つの「なぜ」の謎解きは? しばらくは謎のまま残して、あとは読者の皆さんにお任せすることにしよう。(【然】については、下記書籍ページの「なか見検索」にて該当ページをご覧いただけます。)

(やぐち・えいすけ)

バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み