| タイトル | アメリカの日本研究 |

|---|---|

| サブタイトル | その戦略と学知の遺産 |

| 刊行日 | 2025年4月4日 |

| 著者 | 中生勝美 |

| 定価 | 2500円+税 |

| ISBN | 978-4-8460-2441-3 |

| Cコード | C3039 |

| ページ数 | 240頁 |

| 判型 | A5 |

| 製本 | 上製 |

| シリーズ名 | 桜美林大学叢書 |

| シリーズ番号 | 24 |

電子書籍はこちらから▼

フィールドノート、手紙を含めたアーカイブ調査と、

オーラル・ヒストリーを一冊にまとめた研究書である。

オーラル・ヒストリーは2003年8月、ミシガン州を訪れた筆者が、

アメリカ日系人の人類学者イシノ・イワオ(石野巌1921-2012)に

占領下時代の日本研究の実態を直接聞いた内容を根幹としている。

その証言と資料から、戦後アメリカの人類学が

いかに日本研究を通じて変容していったのか、

そしていかに日本へ影響を与えていったのかが語られる。

本書こそ、資料調査・分析・インタビューにより明らかになった

「アメリカによる戦前・戦後の日本研究」であり、

アメリカの人類学者による日本研究を網羅した画期的論考といえる。

日本人の心理と行動を描いたルース・ベネディクトの

『菊と刀』がどのような事情で生まれ、

それがどう展開したのかを解き明かした最初の書ともいえる。

1956年広島生まれ、中央大学法学部卒業、

上智大学文学研究科博士後期単位取得退学、

京都大学にて博士(人間・環境学)。

現在、桜美林大学リベラルアーツ学群教授。

専門分野は社会人類学、歴史人類学、植民地研究。

中国、香港、台湾、沖縄をフィールドに社会構造、

歴史変化、植民地文化について調査研究を進めている。

第2章 ミシガン大学の日本研究:戦中の陸軍日本語学校

第3章 GHQの人類学者:占領期の調査と政策

第4章 戦後の日本研究:ミシガン大学日本研究センターを中心に

第5章 ABCC の被爆者調査:スコット・マツモト

補 論 マルクス主義と日本の人類学:有賀喜左衛門と石田英一郎

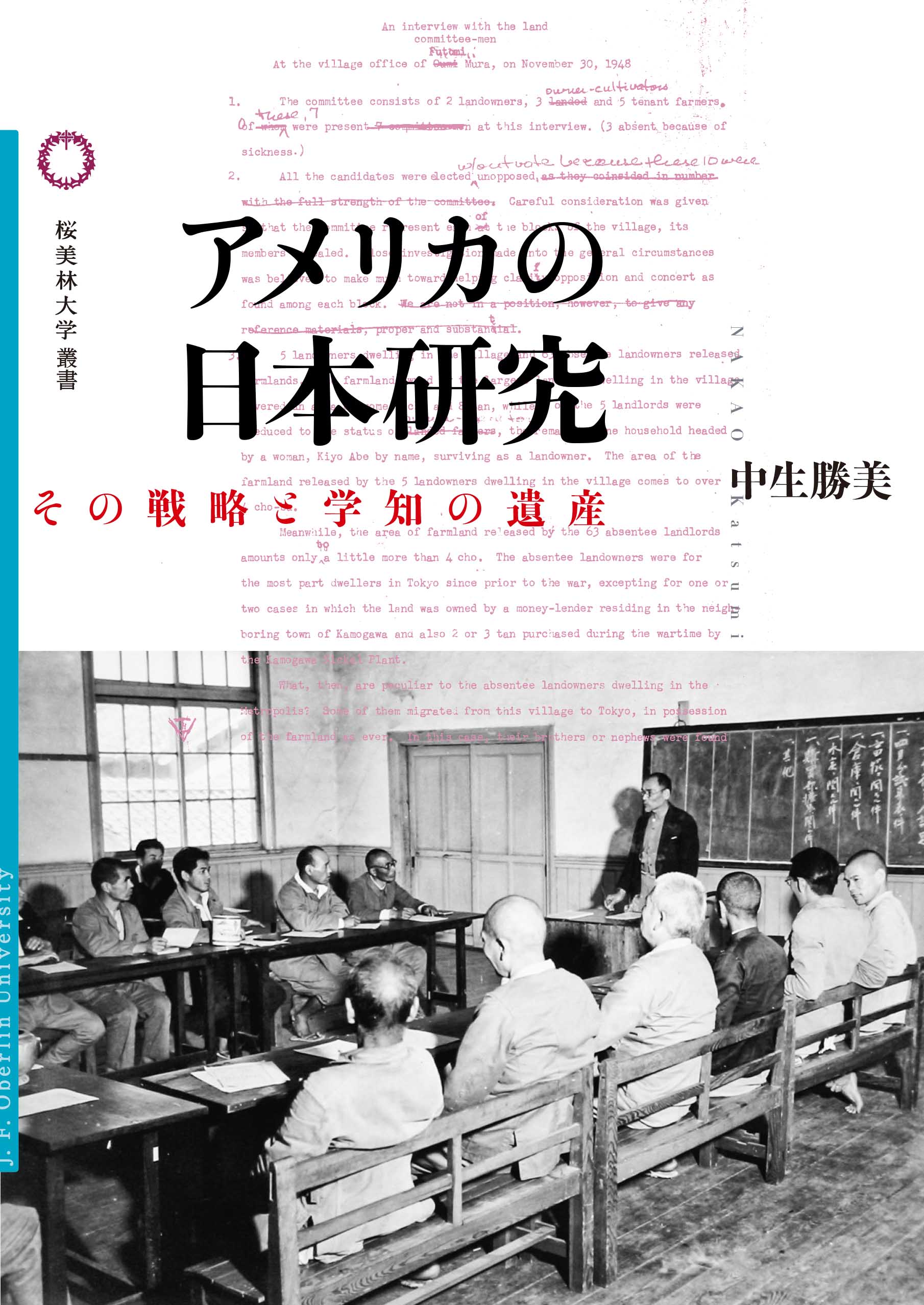

◎カバー写真のための説明文(筆者)

CIE島根吉田村の写真は、GHQの民間情報教育局世論社会調査課が1949年5月に撮影した農協の会合である。

吉田村の農村調査は、第3章の「GHQの人類学者」で論じているが、この写真が興味深いのは、この会合の出席者の中心(写真奥、右から3人目)に映っている若者は、早稲田大学を卒業したばかりの竹下登だったことである。

世論社会調査課のハーバート・パッシンは、山林地主が残る吉田村を調査していた時、地主代表として出席していた竹下登と知り合い、日本の戦後を議論して親交を深めた。その後、竹下は政界に進出して総理大臣にまでなるが、竹下とパッシンは1967年の日米民間人会議の発足に大きな働きをした。

筆者がアメリカ滞在中に、本書の概要をまとめたパワーポイントをシカゴ大学図書館司書の奥泉栄三郎氏に見てもらったことがある。

奥泉氏は、竹下登がシカゴに来訪して講演したとき、しきりに「パッシンが」と名前を挙げていて、どうして政治家が文化人類学者と親しいのか不思議に思っていたが、あなたの説明を聞いてよくわかりました、と感想を述べ、「まるで一本の映画を見たようだ」と付け加えた。

この言葉は筆者への最大の賛辞として、脳裏の片隅に残っている。