Ⅱ 日蓮と将軍家

「上」の再考

日蓮の書簡に表れる「上」について考えたい。これまで「上」は権力者を指す代名詞と理解して、文脈に応じて執権を当てたり、主君を当てたりしたが、それで正しいのか。

光日尼に宛てた「種種御振舞御書」には、「上」が数多く記される。次は、日蓮が竜ノ口から越智の本間六郎邸に連行された際の記述である。

「其日の戌の時計りにかまくら(鎌倉)より上の御使とて、たてぶみ(立文)をもつて来ぬ。頸切れというかさ(重)ねたる御使かともののふどもはをもひてありし程に、六郎左衛門が代、右馬のじようと申す者、立てぶみもちてはしり来りひざまづひて申す。今夜にて候べし。あらあさましやと存じて候つるに、かかる御悦びの御ふみ来りて候。武蔵の守殿は今日卯の時にあたみ(熱海)の御ゆ(湯)へにて候へば、いそぎあやなき(無益)事もやと、まづこれへはしりまいりて候と申す。かまくらより御つかひは二時(ふたとき)にはしりて候。今夜の内にあたみの御ゆへははしりまいるべし、とてまかりいでぬ。追状に云く、此の人はとが(失)なき人なり。今しばらくありてゆるさせ給ふべし。あやまち(過)しては後悔あるべしと云々」

この立文・追状の発給人である「上」は誰なのか。次の「上」と同一人物ではないか。佐渡で日蓮斬首を狙う動きが活発な中での話である。

「守殿の御臺所の御懐妊なれば、しばらくきられず。終には一定ときく。又云く、六郎左衛門の尉殿に申して、きらずんばはからうべしと云ふ。多くの義の中にこれについて守護所に数百人集まりぬ。六郎左衛門の尉の云く、上より殺しまいすまじき副状下りて、あなづ(蔑)るべき流人にはあらず、あやまちあるならば重連が大なる失なるべし」

執権時宗の妻が懐妊したのでしばらくは斬られないが、いずれ必ず斬られると言う者もあり、本間六郎に対して、自分で斬らないならこちらに任せと言う者もいた。議論百出の中で、守護所に数百人が集まってきた。その者たちに本間は「上より殺してはいけないという副状があり、侮蔑していい流人ではない。過ちがあったら私の大失態になる」と伝える。この「上」を、本間の言葉として時宗と読むことはできる。しかし、そう読むと先の立文・追状も時宗の発給となる。日蓮自身の言葉で時宗を「上」とはいわない。この書簡でも、時宗は「相模守」「守殿」である。

一二六八(文永五)年の蒙古牒状で、立正安国論の予言が的中すると日蓮は、時宗以下、幕府と僧の要人一一人に評定を求め書簡を送る。それに対し要人は「或は使を悪口し、或はあざむき、或はとりも入れず、或は返事もなし。或は返事をなせども上へも申さず」と日蓮は憤慨する。この「上」は幕府では意味が通らない。時宗に日蓮は書状を送っている。続けて日蓮は記す。

「これひとへにただ事にはあらず。設とひ日蓮が身の事なりとも、国主となり、まつり(政)事をなさん人々は取りつぎ申したらんには政道の法ぞかし。いわうやこの事は上の御大事いできたらむのみならず、各々の身にあたりて、をほいなるなげき出来すべき事ぞかし」

国主は「政事をなさん人々」で「国主となる」者だから、時宗を含む北条一門を指すと思われる。このすぐ後で「国主はどうし打ちをはじめ」とあり、間違いない。では、執権や北条一門が取り継ぐべき人で、蒙古の攻めを「上の御大事」とする「上」は誰か。

さらに、侍所で訴えの内容が真実か否かを奉行人が日蓮に問う。「奉行人の云く、上へのをほせかくのごとしと申せし」。奉行人が「上への訴えはこうである」とする「上」は誰を指すのか。

日蓮が四条頼基にあてた書簡に次の一節がある。頼基に代わって、日蓮が政所に提出する陳状を書いた際、右筆に清書を依頼するよう指示する。それに添えた言葉である。

「いたういそがずとも内内うちをしたため、又ほかのかつばら(彼奴原)にもあまねくさはがせて、さしいだしたらば、若しや此文かまくら内にもひろう(披露)し、上へもまいる事もやあるらん。わざはひの幸はこれなり」

清書を急がずに内々で準備し、諸人に周知した後に提出したら、書面が鎌倉中に広まり「上」に届くかもしれない、という。そして「上」に届けば、災いが福に転じるという。別の書簡でも次のようにある。

「えもんのたいう(右衛門大夫)のをや(親)に立ちあひて、上の御一言にてかへりてゆり(許)たる」

当時、池上宗仲は父・康光から勘当されていた。それを「上」の御一言で許された。日蓮の場合も宗仲の場合も、窮状を一筆、一言で救い、頼基の場合は陳状さえ伝われば救ってくれると期待する。しかも、双方の弾圧には、幕府の要人が関わっている。「上」を時宗ないし安達泰盛としてきたが、修正が必要だ。日蓮は要人の呼称を、通称で通す。時宗は先の通りで、泰盛は「城殿」である。「上」は、執権よりも立場が高く、日蓮に加担して不思議でない者だ。

これまでの考察から、将軍の他に想定するのは難しい。池上氏は「康」が通字で、宗仲も当初は康仲だった。関東の工匠らが将軍宗尊の命令に従わなかった際、宗尊は康仲に神道十二条と聖徳太子の像を与え、工匠らを説得させる。その成功を賞した宗尊は御諱の一字を与え宗仲にしたという。弟の宗長も宗尊の命名にちがいない。

頼基への書簡で、「主君」、「主」、「君」と呼称される江間(名越)光時・親時と、「上」と呼ばれる将軍を比較すると、所領の発給は将軍が行っている。この点は重要で、更に検討が必要だが今は先を急ぐ。所領替えに不平を抱く頼基に、日蓮は「あまりに所領をきらい、上をかろしめたてまつり候」と戒め、将軍の決定を尊重するよう諭す。さらに続く。

「上よりめされいださむは法華経の御布施、幸と思ふべし(中略)此所領は上より給たるにはあらず、大事の御所労を法華経の薬をもつてたすけまいらせて給て候所領なれば、召すならば御所労こそ又かへり候はむずれ。爾時は頼基に御たいじやう(怠状)候とも用ひまいらせ候まじく候と、うちあてにくさうげ(憎体気)にてかへるべし」

将軍から召し上げられる所領は、法華経への布施と思う。なぜならこの所領は将軍から拝領したのではなく、将軍の病を法華経の薬で助けて頂戴したのだから、召し上げたら病も帰ってくる。その時に謝罪があっても頼基は治療できない、と奉行人に伝えるよう述べる。頼基は、親時に供して御所に出仕しながら、将軍を治療していた。

日蓮と門下の将軍家との近さを前提にすると、次の日昭の伝承が気にかかる。日昭は左大臣近衛兼経の養子になったという。母の妙一尼の関係だという。妙一尼は工藤祐経の長女で、京に生まれた。祐経は平清盛の嫡男・重盛を烏帽子親として元服し、後白河院の武者所筆頭「一﨟」となる。一方、重盛の妹・盛子は近衛基実に嫁し、基通の養母となる。妙一尼が基通の孫・兼経と縁があっても不思議はない。兼経の娘の宰子は宗尊に嫁し惟康親王を産む。将軍宗尊は日昭の義弟、惟康は甥になる。日昭は、日蓮が佐渡に流された際も圧迫を受けた形跡が一切なく、鎌倉で門下の教導を託された。

一二七七(建治三)年に妙一尼が身延の日蓮を訪ねた時、日蓮は池上宗長の妻に、こう感謝する。

「このたび此尼御前、大事の御馬にのせさせ給ひて候由承はり候。法にすぎて候御志かな。これは殿はさる事にて、女房のはからひか。(中略)此馬も法華経の道なれば、百二十年御さかへの後、霊山浄土へ乗り給ふべき御馬なり」

宗長が将軍惟康から預かっている御馬を「法にすぎて」妙一尼に貸し出し、身延に乗せてきたという。妙一尼が将軍の祖母だからこその特例だった、とされる。これを完全に否定することは難しいと思う。

日昭の伝承と符合するように、日蓮の弟子は京に上るものも多かった。三位房もせう(少)房も、京から鎌倉に戻った後も阿闍梨を名乗らず、叡山の学生式に従ったのではない。京の親族が面倒をみたと考えられる。日蓮没後、孫弟子の日像らが京で布教するが、日像の高祖父・大内惟義は後鳥羽上皇の家臣で、近畿周辺六か国の守護だった。池上宗長も分家して京に住み、足利以降も代々幕府の作事奉行という。宗長の妻は日像の姉妹で、上京は大内氏の縁だろう。日蓮も阿闍梨号を受けて叡山を降りた後、京で真言宗覚鑁の「五輪九字明秘密義釈」を書き写す。日蓮の祖父・祐経は後白河院と重盛に仕え、父・祐時も京の滞在が目立つ。日蓮と弟子には、親族を通じて京との交流があったと思われる。日昭が近衛兼経の養子になったという伝承も直ちには否定できない。

日蓮と将軍の関係を別の視点から見る。「種種御振舞御書」の「上の立文」「上の副状」は一二七一~二(文永八~九)年、御馬の許可は一二七七(建治三)年、「上の御一言」は一二七八(建治四)年である。惟康は一二六四(文永元)年生まれだ。建治年間の「御馬貸与」や「上の一言」はおくとして、文永八〜九年の「上の立文」、「上の副状」は惟康自身の発給とは思えない。将軍の意思を代行する機関ないし人がいたと想定できる。

坂井孝一氏は、『吾妻鏡』は「将軍」とせず、必ず「将軍家」と記すと指摘された。『吾妻鏡』が「家」を付す必要がなぜあるか。御家人の忠義が、将軍個人ではなく将軍「家」にあったからではないか。頼朝も、あえて将軍家政所名で下文した。その「家」を誰が形作り継承していたのだろう。「家」の公務は将軍近侍の文官官僚群である御所奉行が担い、将軍と妻子は、もっとも信頼する女房たちや奉公人(御所御中間)を側におく。そうした者たちの家も表には出ないが将軍一家にちがいない。御所の女房を娶った江間義時も、土岐光行も将軍近臣だ。その子息たちも将軍派として成長していく。

二月騒動も宮騒動と同様、将軍の復帰を求める勢力があった。その主体は将軍「家の子」たちだ。騒動は彼らが頼経・宗尊以来、将軍派として結束していた証である。御所奉行や金沢実時・安達泰盛は、彼らと気脈を通じつつ幕政の安定に腐心していたと思う。

日蓮の佐渡流罪中、大仏宣時が「私の下知」、「虚御教書」を発給し、日蓮門下を圧迫した。日蓮はこれを「上」に訴え出て赦免される。「上へ此由を申されければ、案に相違して、去文永十一年二月十四日御赦免の状」と記す。「日蓮と政治」では「時宗に訴え出て、赦免に繋がる」とした。これも修正が必要である。

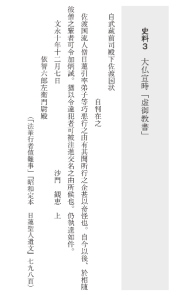

日蓮は一二七四(文永十一)年一月十四日に「法華行者値難事」を書き、宛名を富木殿・河野邊殿等中・大和阿闍梨御房等中・一切我弟子等中・三郎左衛門尉殿と列記し、「一切の諸人之を見聞し志有ん人々は互に之を語れ」と指示した。書面には前年十二月七日付の宣時署名の指令書を正確に引き写す。これは依智六郎左衛門尉に宛てた奉書形式のもので、「流人の日蓮が弟子等を引率し悪行を企んでいるとの情報があり、今後、日蓮に随う輩は厳罰し、更に違犯があれば名簿を提出するようにとの仰せである」と記す(「史料3」参照)。

日蓮は「私の下知」、「虚御教書」を宣時は三度作ったとするが、訴え出ようとしたのは、これが初めてだった。「法華行者値難事」は動かぬ証拠を門下に周知して騒ぎを起こし、宣時の不法を評定に訴えることを狙ったものだろう。『御書略註』は、これで宣時の不法が将軍と時宗に届いて大騒ぎとなり、妙一尼が訴人となって、将軍の命で日蓮の赦免が評定にかけられたとする。妙一尼と将軍の関係から十分に可能性のある話だが、一方で日蓮は将軍家が動きやすいように環境を整える。

先にみた頼基の場合も、日蓮は事前に騒ぎを起こしてから訴えるよう指示しており、陳状が自然な形で「上」に届くことを期待した。これは「法華行者値難事」の手法を模したものだろう。権力者の揉み消しを封じるためにマスコミに告発して当局の動きを促すような、周到で政治的な動きである。日蓮は赦免されたことを「案に相違して」とあえて述べる。ここから逆に、赦免が実は計略的だったことがみえ、将軍家への配慮がうかがえる。前年、塩田義政が連署と武蔵守に任官して日蓮を預かったのが転機だったはずだ。

宣時の御教書は「日蓮が悪行を企んでいる」としており、守護に与えられた謀反ないし悪党退治の職権に基づくものである。流人の日蓮が御教書の中身について異議を申し立てることは困難だったに違いない。実際、配所の前を通ったからと牢に入れ、物を差し入れたからと国を追い、また妻子を捕るといった処罰が実行されている。ところが今回は武蔵守を解かれ、その職権が義政に移った(「関東評定衆伝」)。にもかかわらず宣時は御教書を発給した。内容の真偽を問う前に越権が明らかな不法である。これが日蓮が初めて訴え出ようとした理由にちがいない。形式からすれば「私の下知(御教書)」であり、内容からすれば「虚御教書」である。

赦免評定の二日前、二月十二日に鎌倉で合戦があり、江間親時も攻められた。親時は無事だったが、これと評定は無関係だろうか。前年九月に評定衆の末座に就いたばかりの宣時が、その評定で裁かれることは明らかである。頼綱らによる将軍派への抵抗ないし示威行動と考えられる。

—次回1月1日公開—

バックナンバー 日蓮誕生