- 2022-10-25

- 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み

No.62「105歳の聖火ランナー」

矢口英佑〈2022.10.25〉

2021年7月23日から8月8日まで東京オリンピックが開催されたことはまだ記憶に新しい。

開会式では古代オリンピック発祥の地、ギリシャのオリンピアで採火された聖火を聖火台に点火するのは誰か、それなりに話題になった。また、それ以前に日本国内で聖火が各地をリレーされていく際にも参加者がマスコミで取り上げられる場合も少なくなかった。たいていは芸能人やタレントだったり、運動選手だったりと世間的に知られた人たちである。

ところが、この各地での聖火リレーランナーの一人に度肝を抜かれる一般の人が加わっていた。書名に見える『105歳の聖火ランナー』であり、箱石シツイこそ、その女性である。聖火ランナー時に104歳、現役の理容師。なぜそれほど元気なのか。元気でいられる何か秘訣でもあるのか。いったいどのような人生を送ってきた人なのか。誰もが抱く素朴な疑問だろう。

箱石シツイの息子で本書の著者である箱石英政は、本書について「まえがき」で、次のように記している。

このドキュメンタリーは、夫を第二次世界大戦で失い、一三八センチの小柄な体で、重度脳性小児麻痺の娘と一歳に満たない乳飲子を育て上げた壮絶な人生との戦いと、その子供たちの絆の糸を底辺に、一〇四歳でTOKYO2020の聖火リレーを走りきった母とその息子の生き様を描いた、二人三脚のである

著者が言うように、本書は箱石シツイと息子・英政のそれぞれの人生物語である。そして、母と娘、息子との強い絆で結ばれた家族の物語である。ただし、二人の人生の道のりは険しく、自死を迫られるほどの辛酸をなめ、まるでドラマを見ているような起伏の激しい人生の歩みが本書には記されている。

〝人に歴史あり〟とはよく言われるが、現在の栃木県那須郡那珂川町に生まれた箱石(旧姓斎藤)シツイの人生は平坦とはとても言えない。小学校を終えると、祖父の借金を返すために他家へ奉公に出された。休みは盆と暮れで5日間しかない辛い2年間の下女としての生活が終わると、14歳で自立する道を求め、理容師になるため一人、東京に出ていくのである。14歳の女の子が自立するために親元を離れ、初めて東京に出ていくだけでも精神的な重圧は想像を遥かに超えていたはずである。上京する際に父親から世の中は悪い人間が多いから知らない人から声を掛けられても口をきいてはいけないとの注意を守り通し、車内では耳も聞こえず話せない子どもと見られたエピソードなどは、ユーモラスなだけにその時の彼女の必死さがよく伝わってくる。

シツイ自身が望んだわけでなく、知り合いから勧められて理容師の世界に飛び込んだ彼女だったが、その後の長い人生をくぐりぬける大きな財産になるとは、その時には夢想だにしていなかったにちがいない。夫が戦死した戦後の生活は、女が手に職をつければ、夫に頼らずとも自分一人ででも子どもを育てられるという父親の言葉が見事に的中したのだった。その意味では、シツイの父親・政治は当時にしては珍しく女性の自立を考える進歩的な思考の持ち主だったようである。シツイの理容師としての技術は、本人の努力もあってのことだが、誰もが認め、客が客を呼んだ。

一方、母親としてのシツイは夫が戦死し、自分が子どもを守り、育てるという強い責任感があったからだと思われるが、子どもには特に英政には厳しかった。夕方、外で遊んでいた英政の帰宅時間が遅れたという理由で、後ろ手に縛り、古池にそのまま沈めるといった仕置きなど、今時の母親にはとても真似することができないにちがいない。

本書には、その英政自身の〝自己語り〟も組み込まれている。その人生行路は母シツイとは当然、異なるとはいえ、あまりにも波乱に富んだというより、乱高下する気流のように激しい浮き沈み人生を繰り返してきた。新しいことへのチャレンジ精神が旺盛であっただけに、華やかで順調な時ばかりが続くとは限らなかった。サラ金にやむなく手を出し、ヤクザに脅され、追われる身となり、正真正銘のヤクザに事後処理をしてもらう羽目になるなど、嘘みたいな体験もしている。

そのような著者が75歳を過ぎた2019年の夏、翌年、開催予定の東京オリンピックの聖火ランナーに応募してほしいと、当時102歳のシツイのもとへ町長が訪ねてきたのだった。

「この前、町の職員が来て頼んでいった件ですが、引き受けてもらえますか?」

「それなんですが、本当に私なんかでよろしいんですか?」

「よろしいも何も箱石さんしかいませんよ。那珂川町を代表して、是非、走ってください。私からもお願いします」

「町長さんから、そんなに言われたら断り切れませんね」

こうして、母と息子二人のオリンピック聖火ランナーとして走るための準備が始まった。健康に気を遣い、体力を落とさず、筋力を衰えさせないトレーニングが毎日、続けられていった。高齢であるため、息子の英政が万全の注意を払いながらの、まさに二人三脚の準備であった。

しかし、コロナの襲来はオリンピックの一年延期を余儀なくさせる事態となった。シツイ本人はもちろん、息子の英政にしても目標が崩れた精神的落胆がなかったはずはないのだが、「母は、オリンピックが一年延期となったその日から覚悟を固めて」いて、毎日の自己流体操と千歩の散歩を一日も欠かさず続けられたという。

精神的緊張感をさらに一年間維持し続け、体調の管理、体力の低下を抑える努力がなま易しくなかったであろうことは想像に難くない。

さらに聖火リレー当日が近づくにつれ、しっかり走れるのかという不安が二人を襲い、時には心が折れそうにもなった。二人を支えたのは親子の揺るぎない信頼と強い責任感であり、家族、親族の励ましだった。

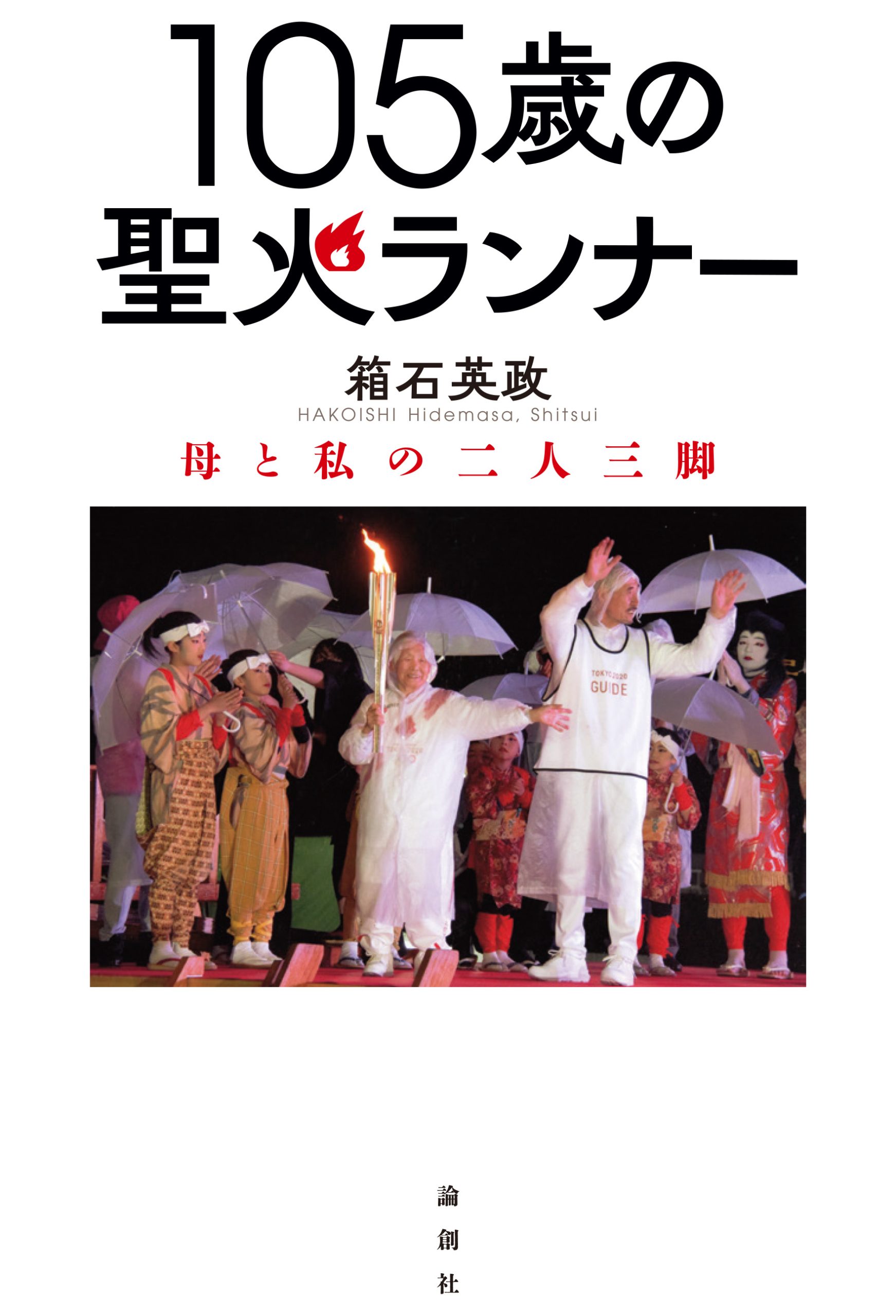

雨中の聖火リレーとなった当日、「母の手の上で燃え盛る炎は、銅製の反射を受けて正に平和のオレンジ色に映えていた」。こうして中継点に到達したシツイは「トーチを持つ左手と開いた右手の両腕を高々と上げて見せた。大歓声と拍手がしばらく鳴りやまなかった」

シツイには「ひるまず、羨まず、争わず」という人生訓があり、それを英政に小学生の時から教えていたという。この三つの「ず」の最初に置かれた「ひるまず」こそ、オリンピック聖火ランナーの母と、その伴走者の子をしっかり導いていく力となったのかもしれない。

ところで本書には「母と私の二人三脚」というサブタイトルが付されている。これには聖火リレーだけでなく、英政の糖尿病をきっかけに、この病気に効くと言われている野草、雑草、薬草探しと、その臨床試験に母シツイ、英政とその妻が20年以上かかわったことも重ねられている。この二人三脚の結果、現在ではアザミ、茗荷、露草の3種混合の健康茶として発売され、その努力が報われたと言えるだろう。

現在、日本の100歳以上の人口は9万人を超えている。しかし、104歳で聖火リレーができるシツイほどの健康体で気力の充実した高齢者は少数にちがいなく、シツイにはただただ感服するばかりである。

本書を通して自分ももっと前向きに、しっかり生きなければならないと勇気づけられる人は少なくないにちがいない。

シツイと英政と彼の姉、英政の妻に、そして、その家族の強い絆に乾杯!

(やぐち・えいすけ)

バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み