- 2021-3-5

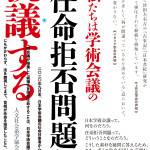

- お知らせ, 論創通信, オイル・オン・タウンスケープ

丘の上のバレーズ───麻布風景 第五号(前編)

中島晴矢

《麻布風景》2021|カンヴァスに油彩|606 × 410 mm

人けのない六本木ヒルズでは、村上隆の彫刻《お花の親子》が、金箔をピカピカと輝かせ立ちすくんでいた。目線の先には、ルイーズ・ブルジョアの大蜘蛛が対峙している。まるで怪獣映画だ。そのちょうど中央には、五輪へのカウントダウンを示す電子時計が置かれていた。2021年の初頭、「東京オリンピック2020」までの日数は、後200日近くあるらしい。まず大前提として、この街の時空が歪んでいるのは間違いない。

とりあえず落ち着かねば、と自分に言い聞かせ、喫煙所に滑り込む。いまや私たちは喫煙所でだけマスクを外すことができた。間仕切りには最大利用人数や利用時間の書かれた紙が貼り付いている。その隙間から覗くテレビ朝日前のアリーナはもちろん空っぽで、大型ビジョンの中で嗤うピーポくんと不意に目が合った。先日、渋谷の420前で職質された時の嫌な気分が蘇ってくる。畜生、股下まで触ってきやがって!

いかん、また心が乱れてしまった。ここはよくない、河岸を変えてもう一服しようと、以前からよく利用していた喫煙スペースへ立ち寄ると、そこはもう禁煙になっていた。毛利庭園から六本木の向こうまで一望できる、見晴らしのいいバルコニー。ここからは東京タワーがきれいに見える。この場所で吸うハイライトは、いつもとても美味しかったのだけれど。

そういえば、学校の校庭からはいつも、東京タワーと六本木ヒルズを一目に見渡すことができた。

私の〈東京の原風景〉は、中学高校時代に通った麻布である。有栖川公園に沿って伸びる坂を登った丘の上。通りに面した狭い校門には、麻の葉を象った校章がくっついていて、奥の校舎へと細長いアプローチが続いている。校舎は私立校とは思えないほどボロく、しかしそれゆえ居心地がいい。すぐ右隣はカタール大使館で、あちら側は治外法権だから決して塀を越えてはいけない、と誰からともなく聞かされていた。

入学式の時、当時の校長だった根岸さんは、たしかカントを引きながら「自由と責任」の話をした。中学一年生の私にはその意味がよくわからなかったし、正直、今になってもよくわからないままだ。ただ、中高一貫の男子校で過ごしたあの六年間が、「自由」そのものだったのは確かである。それは私の人生にポッカリと空いた、巨大で濃密な空白だった。

麻布学園はよく「自由な校風」と言われる。たしかに校則はないし、制服もない。髪は何色でもいいし、宿題だってほとんど出なかった。でも、そういう表面的な部分だけではなく、もっと根本的に、「自由とは何か?」という問いを刻印されてしまった気がする。今でもその「自由」に翻弄され、振り回されて生きているのかもしれないのだ、少なくとも私は。

澄んだ水色の空に尖塔の赤と白が浮かんでいる。風が頬を切るように冷たい。二度目の緊急事態宣言下の東京は、感染症のみならず、その都市の内部において、ある種の病を進行させているようだった。けやき坂やミッドタウンではテナントの撤退が相次いでいるらしい。さっき来る時も、広尾駅前にずっとあった神戸屋キッチンとマクドナルドが閉店していた。マイクロフォン・ペイジャーみたいに、反語ではなく字義通り「病む街」。東京の中央から空虚の中心は広がっていく。拡張するドーナツの穴。これは都市のあり方の崩壊かもしれないが、あるいは、本来あるべき姿に戻りつつあるだけなのかもしれなかった。どちらにせよ、東京が巨大な空白になれば、もしかしたら私たちは、真の自由を獲得することができるのだろうか?……

煙草も吸わぬまま、とりとめなく考え込んでしまった。とにかく一旦ここから離れよう、この時空の歪んだ丘の上から。

*

麻布は山の手の魅力が詰まった街だ。

起伏に富んだ丘と谷が連なって、それらを無数の坂が結んでいる。だから地形は複雑に入り組んでいて、谷地には昔ながらの町人街も多い。つまり、山の手に位置するとはいえ、山の手と下町双方の町並みが同居しているのだ。麻布と聞くと、台地の高級なお屋敷街をイメージしがちだが、そこで遊び回っていたと言う意味でも、私にとって麻布は一種の下町でもあるのだった。

麻布という地名の由来は、読んで字の如く、この地に麻を多く植え、布を織り出したところから来ているそうだから、かつてこの一帯には麻畑が広がっていたのだろうか。だとすれば、この地の人たちは多かれ少なかれ、大麻でハイになっていた可能性がある。

それはさておき、まず、そこは登下校の道のりとして姿を現した。主に私は広尾駅を使っていたが、最寄り駅は生徒によってまちまちで、麻布十番駅や乃木坂駅を利用していた者も少なくない。どこから乗降するにしろ、坂を登ったり下ったりしながら、学校へ足を運ぶことになる。

都心にある進学校だから、麻布が地元だという生徒はほとんどいない。みんな住居はバラバラで、サラリーマンみたくそれぞれのホームタウンから集まってくる。私が横浜市のニュータウンから通学していたように、東京近郊の郊外から通う連中が多かった。神奈川、千葉、埼玉、はては茨城や栃木から遠路はるばるやってくる猛者もいる。もちろん東京住まいもいるし、さらには学校から徒歩圏内の奴もいたが、それは大分金持ちな部類であって、みんなして港区のシティボーイを気取ってはいたものの、自分も含めた大多数は、その日その日のオノボリサンなのであった。

とはいえ、集まる場所が麻布であることに違いはないから、放課後はその近辺で遊ぶことになる。思春期において、大半の時間を麻布界隈で過ごしたのは事実なのだ。その意味で、麻布は私の「根拠地」の一つと言っていい。

学校の近辺は基本的に住宅街であり、大使館ばかりが目立つようなところだったから、中学生の頃は、せいぜいナショナルマーケットや広尾商店街で道草を食うにとどまっていた。今でも広尾には、巨大資本の入り込まない落ち着いた雰囲気が保たれている。広尾方面でなければ、はっぴいえんどではないが、暗闇坂を抜けて麻布十番へ赴く。夏祭りには毎年のように出向いた。あの細い街路をぎゅうぎゅうになって歩き、階段状の小さな広場で一息入れるのは、なんとも言えず楽しい。

何より身近なのは、有栖川公園だった。江戸時代に武家の下屋敷として使われ、明治以降は皇族・有栖川宮の御用地になって、昭和初期に一般開放された公園だ。木下坂と南部坂に挟まれた、低地から高台に至る大きく傾斜した地形。かなり立派な渓流や池があり、麻布学園に入学してすぐ、たしか美術の課外授業において、私は水彩でここの滝を描いたのだった。

登校時、気まぐれに有栖川公園の中を通って行くこともあれば、下校時に立ち寄ることもある。だいたい、授業中であろうがお構いなく、校舎はいつでも出入りが可能だったから、昼休みはもちろん、ちょっとした空き時間や自習時間、あるいは授業を抜け出しては有栖川に潜り込んだ。池を見下ろせるお気に入りのベンチがあって、そこでぼんやりしたり、友人と駄弁ったりする。また、園内には都立中央図書館、私たちが言うところの「トリチュー」があり、定期テスト前など、放課後に数人で訪れることもあった。私は劣等生だったから、大抵は勉強などせず、書架から適当な本を引っ張り出して読み耽ったり、机に突っ伏して寝たりして無為に過ごす。

有栖川公園には卒業後もたまに遊びに来たし、女の子とのデートでも立ち寄った。渋家をやっていた時には、スペースシャワーTVの企画で、園内の小広場にある東屋を布で覆って占拠し、そこにどれだけ住み続けられるかを試している。結局、布をかけたその夜に警察が来て、例の如くすぐに撤去させられたのだけど、その様子を映像に収めることはできた。警察沙汰で言えば、過去に麻布の先輩たちが、有栖川の池に大勢で飛び込み、輪になって校歌を歌って問題になったと聞いている。麻布生には、こういうどうしようもない側面が多々あった。

有栖川以外にも、周辺の公園には友人たちと連れ立って時々出かけた。六本木ヒルズのさくら坂に面するロボロボ公園、通称「ロボ公」は、韓国人アーティストのチェ・ジョンファによるデザインで、ロボットをモチーフとしたトーテムや、カラフルな滑り台が据え置かれている。少し遠出をするなら、東京タワーの麓にある芝公園。広い園内には、江戸の三大寺に数えられる増上寺を構え、実は足元が芝丸山古墳であって、緑深い小山になっている。それらに溜まっては、買い込んだ缶ビールなんかを飲みながら時間を潰すのだ。

公園とは少し違うが、昔、学校のすぐ裏手には「がま池」という大きな池があったと聞いていた。四面は深い樹林に囲まれ、いかなる日照りにも涸れることなく、湧水を湛えていたそうだ。学生時分は「野暮ったい名前だなぁ」くらいにしか思っていなかったが、「麻布七不思議」の一つでもある伝説は面白い。江戸時代に大火事があった際、この池の大カエルが水を吹きかけて、猛火を退けたというのである。

そんながま池だが、もうなくなってしまっているのかと思いきや、わずかにその面影を残していた。大部分は埋め立てられたものの、その一部が高級マンションの敷地内に収まっているのだ。調べてみると、一般公開はされておらず、そのマンションの家賃が月80万円だというから、私ががま池を実地に拝めることは、今生ありそうにない。いまや四面は樹林ではなく、資本に囲繞されてしまった。

よく利用する近隣の店などは、隠語で名指し合った。たとえば、学校のすぐ側と広尾駅前、丘の上と下にそれぞれあったサンクスは、「カミサン」と「シモサン」、六本木と芝の方に二店舗あったサイゼリヤは、手前を「サイゼ」、後方を「ゼリヤ」と呼び分けていた。あだ名の延長みたいなものだ。近所にある元麻布ヒルズの呼称は特に下らない。おそらく日照権やビル風の問題に対処するためだろう、下の方は細く、上の方が出っ張った高層マンション。正式な名称は樹木をイメージした「フォレストタワー」らしいが、私たちはそれを「TENGAビル」と呼びならわした。ほとんどゲットーのスラングである。

何を隠そう男子校であり、むろん生徒は男子しかいなかったから、会話の8割が猥談で構成されているようなところがあった。今思えば、相当ホモソーシャルな空間だったことは疑う余地がない。たしかに周りに女子がいないことで、敏感な思春期に、異性の目を気にすることなくのびのびと振る舞うことはできた。ただ、羽を伸ばし過ぎていたというか何というか、昨今のジェンダー的な観点ではどうなのかというくらい、要はぐずぐずにマッチョだったのだ。中高一貫の男子校というのは、誤解を恐れずに言えば、文字通り精液を飛ばし合うようなコミュニケーションによって成り立っていたのである。

そうやって同輩たちと背伸びをしたり、先輩に連れられたりして、中目黒、恵比寿、渋谷など、徐々に周辺の繁華街へ足を伸ばす。やはり手近だったのは、歩いて行ける六本木だ。よく立ち寄ったのは、ゲーセンやカラオケ、ネットカフェ、ラーメン屋など、他愛もない場所ばかりだが、私が入学した当初は、ちょうど六本木ヒルズを建設中で、森タワーがにょきにょきと伸びている最中だった。中学3年の春にオープンしたその最上階には、森美術館が据えられていたし、その後もミッドタウンの方に国立新美術館ができたり、学校の左隣の建物に村上隆の事務所とギャラリーが入ったりしたから、六本木が所謂「アートの街」になっていく、その只中だったのだと思う。

そんな街のイメージ戦略を尻目に、硬式テニス部に所属していた私は、部活の屋外ランニングの一環として、迷路みたいな六本木ヒルズの中をジャージ姿で駆け回っていた。けやき坂を列になって下り、宮島達男のデジタルカウンターと蔦屋書店の間をすり抜ける。そこから東洋英和女学院のある鳥居坂をぐるっと回って、再び麻布に帰るのだった。

(なかじま・はるや)