- 2023-4-5

- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み

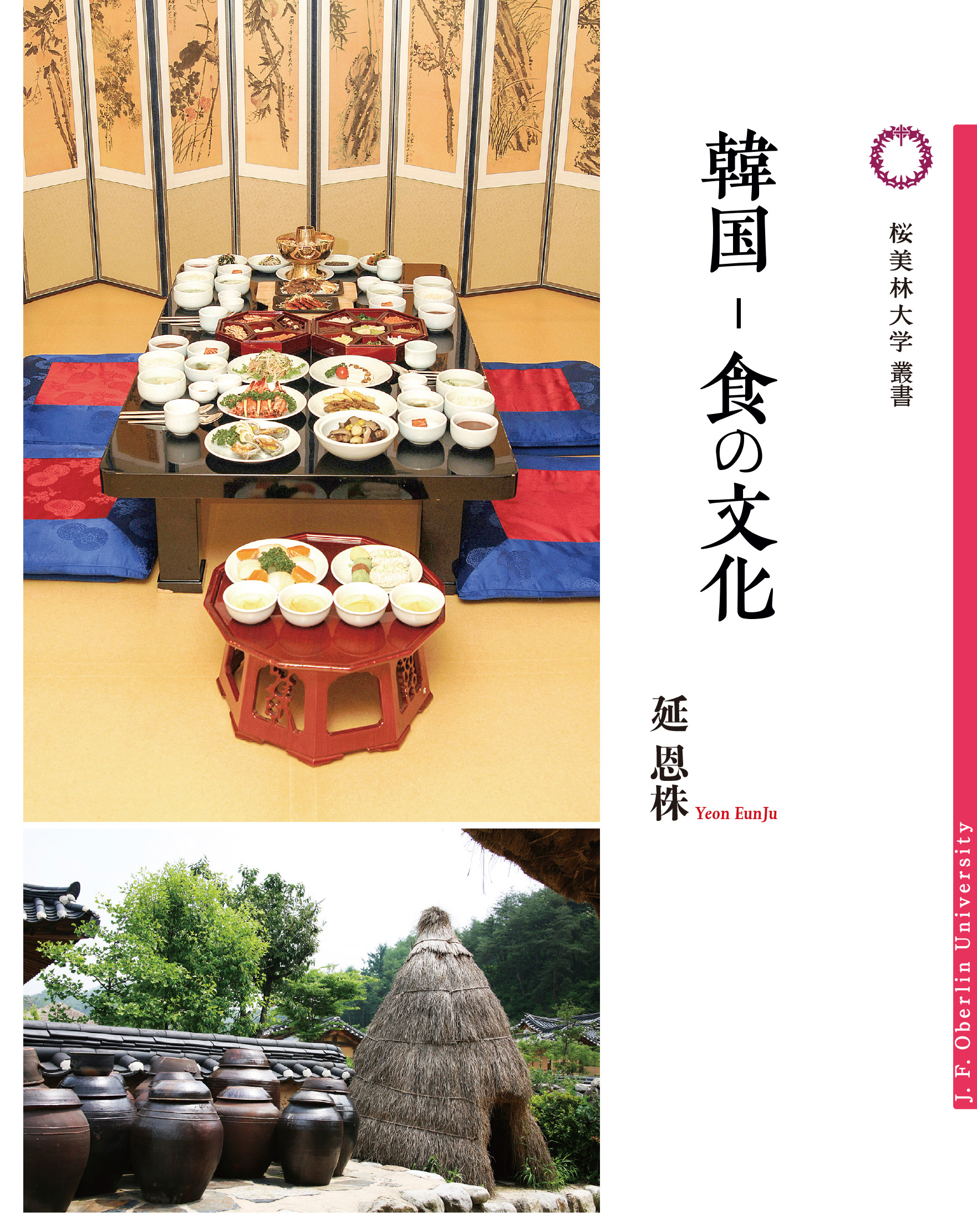

No.69『韓国——食の文化』

矢口英佑〈2023.4.5〉

本書は民俗学的、歴史学的に辿った食文化論ではない。現在の韓国の食について、韓国人である著者の目線で食材や具体的な料理を取り上げ、韓国の〝食の文化〟を、時には日本のそれと比較しつつ、論じている。その意味では、リアルタイムの食文化論である。

そのため、韓国へ旅行に出かけた折には食べる機会が増える韓国の食べ物について、予備知識が与えられ、身近に感じられるようになる格好の書にも、また、韓国の食べ物について蘊蓄を傾けられる学習書にもなりそうである。

著者は「まえがき」で次のように記している。

「民族間の違いを最も身近に意識するのは食べ物とにおいだとよく言われます。日本語がまったくわからず、日本に関する知識もほとんどない私が成田空港に着いて飛行機を降りたとたん、ほんの三時間ほど前にいた自分の国とはあまりにも異なるにおいに驚いたことを今も鮮明に記憶しています。私が生きてきた国とは違う場所に来たのだという実感は鮮烈でそれを教えてくれたのがにおいだったのです」

このような体験は国外へ出かけたことのある人なら少なからず持っているのではないだろうか。その国のにおいの発生源を特定するのは難しいとしても、確かに国が異なれば、においも異なっている。著者はさらに次のようにも言っている。

「においの発生元はいろいろありますが、食べ物もその一つです。そのためか韓国のにおいは〝キムチとニンニク〟で、日本のにおいは〝糠味噌と醬油〟と聞いたことがあります。私自身はそれほどはっきり韓国と日本のにおいの違いを特定できませんが、においが異なることをキムチと糠味噌は象徴的に表していると思います」

においの違いは民族や人種を分ける重要な要素になり、時には相手を貶め、排除する差

別用語にもなり得るのだが、著者が「象徴的に」と断りながら、両国のにおいの違いをキムチと糠味噌によって説明されると、なにやら納得させられてしまう。

そのためなのか、本書の冒頭には韓国を代表する食べ物と見られている「キムチ」と、

キムチ作りに関わる「キムジャン文化」が取り上げられていて、著者が書名を「食の文化」とした意図も透けて見えてくる。

なぜなら、多くの日本人は「キムチ」は知っていても、「キムジャン文化」なるものを理解している人は少ないと思われるからである。ユネスコの無形文化遺産として「キムチ」という食べ物ではなく、キムチを漬け込む作業が登録されたのである。韓国では、寒くて長い冬場の野菜不足を補うために、野菜を大量に漬け込まなければならず、人びとが協力し合って白菜キムチをつけ込むようになった。それが韓国全土で行われるようになり、韓国人の生活にとって欠かせない共同でのキムチ漬け、それが「キムジャン文化」と呼ばれるものだという。著者は次のように言う。

「韓国では、キムジャンの季節が近づくにつれて、日本の桜前線ならぬ、キムチ前線の移動がテレビなどのマスコミで報じられ始めます。それだけ韓国人にとっては、冬の季節の到来を知る国民的行事になっているのです」

韓国では、キムチ(その代表が白菜キムチ)を食べる以前に人びとが協力し合ってキムチ漬けを行い、それが国民的な伝統行事となっていて、しかも地域の気温差によって唐辛子や塩の量が異なり、魚介類が異なっているのを初めて知る日本人は少なくないだろう。

ところが、これほど切っても切れない韓国人とキムチのつながり、特に白菜キムチの歴史をたどると唐辛子と白菜が揃わなければならず、結球した白菜と唐辛子が結びついたのは、たかだか19世紀になってからでその歴史は浅いというのである。日本人からすれば、意外に映るだろうが、しかし、著者は日本の「にぎり寿司」にも同じようなことが言え、せいぜい200年ほど前でしかないと述べている。

このように指摘されると、その国の〝伝統的な食べ物〟と思われている食品がその民族の食生活に古くから根づいていたと単純に思い込むのは危険なようで、著者は次のように記している。

「長く古い歴史を持つと思われている食品が、実はそれほど古くないにもかかわらず、民族の伝統的な食品と見られるようになったのは、民族が持つ味覚に対する好みに可能な限り合致させる創意工夫と改良が加え続けられていったからでしょう」

著者のこのような見解からは〝伝統的な食べ物〟は単に時の流れの積み重ねだけでは「伝統」として維持されるのは難しく、民族の嗜好に合致させる不断の創意工夫と改良によって育まれていかなければならないことが窺える。確かに一例をあげれば、日本でもかつては伝統的和食のスタイルだったはずの「一汁三菜」の料理などは、言葉は残っているにしても、この食事スタイルを維持している家庭はほとんどないと思われる。

このように見るなら、本書で取り上げられている「すいとん」も韓国と日本では好対照の食品になっており、著者の見解に妥当性を与えているようである。おそらく日本では、特に若い人は「すいとん」の名前すら知らなかったり、食べたことがなかったりする人が多いのではないだろうか。ところが、韓国にはすいとん専門店が数多くあるという。

両国とも「すいとん」の歴史は古く、日本では室町時代には登場していて、江戸時代中期頃には、うどんのように庶民が気軽に食べていたという。その意味では、〝伝統的な食べ物〟としての資格は備えていたと言えるかもしれない。しかし、日本では1945年前後の戦争末期から戦後、韓国では朝鮮戦争期(1950〜1953)、食糧不足の中での代用食となり、貧しく不味い食べ物になっていた。こうして、日本では、ほぼ忘れられてしまった「すいとん」(日本の一部の地域には似たようなものが残っている)だが、

「韓国では、やがて「すいとん=貧しい食べ物」から抜け出し、今では家庭料理としてすっかり定着しています。(中略)おそらく韓国人で嫌いな人は少なく、多くの人に親しまれていると思います。私も時どき、アサリや煮干しやコンブなどで出汁を作り、塩または醤油で味付けをし、小麦粉を練って手で小さくちぎって出汁のなかに入れ、冷蔵庫にある野菜などを適当に加えて煮込んで食べます」

と著者は記している。

韓国では、「すいとん」は少なくとも家庭料理として定着し、しかも、創意工夫が家庭でも専門店でもそれぞれ加えられているため、やがては韓国の「伝統的な食べ物」と見なされるようになるかもしれない。

本書は「第一章 伝統と食文化」「第二章 現代食文化」「第三章 食べる」「第四章 食の韓日比較」から構成されている。

すべてが食べ物について記されているわけではなく、第一章の「箸と匙」「食器あれこれ」では、韓国と日本で茶碗を持つか、持たないかの食事スタイルの違いが箸中心の食べ方と、匙を主に使う食べ方の違いを生み出したことがわかる。また、ステンレスの器が韓国では多く使われる理由はなぜなのか。これまた著者の朝鮮戦争以降の韓国の歴史を追いながらの解説は興味深く、器一つの使用にも政治的な判断もかなり加わえられていたことが理解できるだろう。

また第二章の「出前」「「モクパン」とは何?」では、コロナウイルス感染状況が厳しくなる以前から韓国では「出前」は非常に盛んで、注文から配達までの速さや出前される商品の多種多彩さは日本の比でないこと、食べ物の食レポをする番組は日本でも人気があるが、それとは似て非なる、ひたすら食べる姿をユーチューブで流す「モクパン」という番組を通しての社会現象の分析からは、韓国のエネルギッシュな一面を覗くことができるだろう。

さらに第四章の「韓国と日本のコンビニ事情」では、両国とも同じ店名のコンビニが複数あって、その店構えからは日本人には区別がつけにくいようだが、何が異なるのか著者の細かな目配りとみずからの体験から両国の文化の相違を知ることができる。

本書は韓国の食の文化について、具体的な食品や関連する事象を取り上げながら論じられているが、日本との比較が随所に見られる。

たとえば日本では、正座が日本での正式な座り方と理解している人が多いようだが、この座り方が〝正しい座り方〟とされたのは、明治政府による教育の一環として広められたからだった。奈良時代から正座はあったものの、あまり普及せず、男女とも片膝立て、胡坐、横座りといった座り方で良かったという。

現在、女性が片膝を立てて座るなど極めて行儀が悪いと見られる日本だが、江戸時代まではむしろそのような座り方が受け入れられ、韓国で行われている座り方と同じだったとの指摘ほか、多くの日本との「食」に関わる比較からは、本書が日本の文化(食文化も含む)への逆照射本になっていることも見逃してはならないようである。

(やぐち・えいすけ)

バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み