- 2025-8-29

- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み

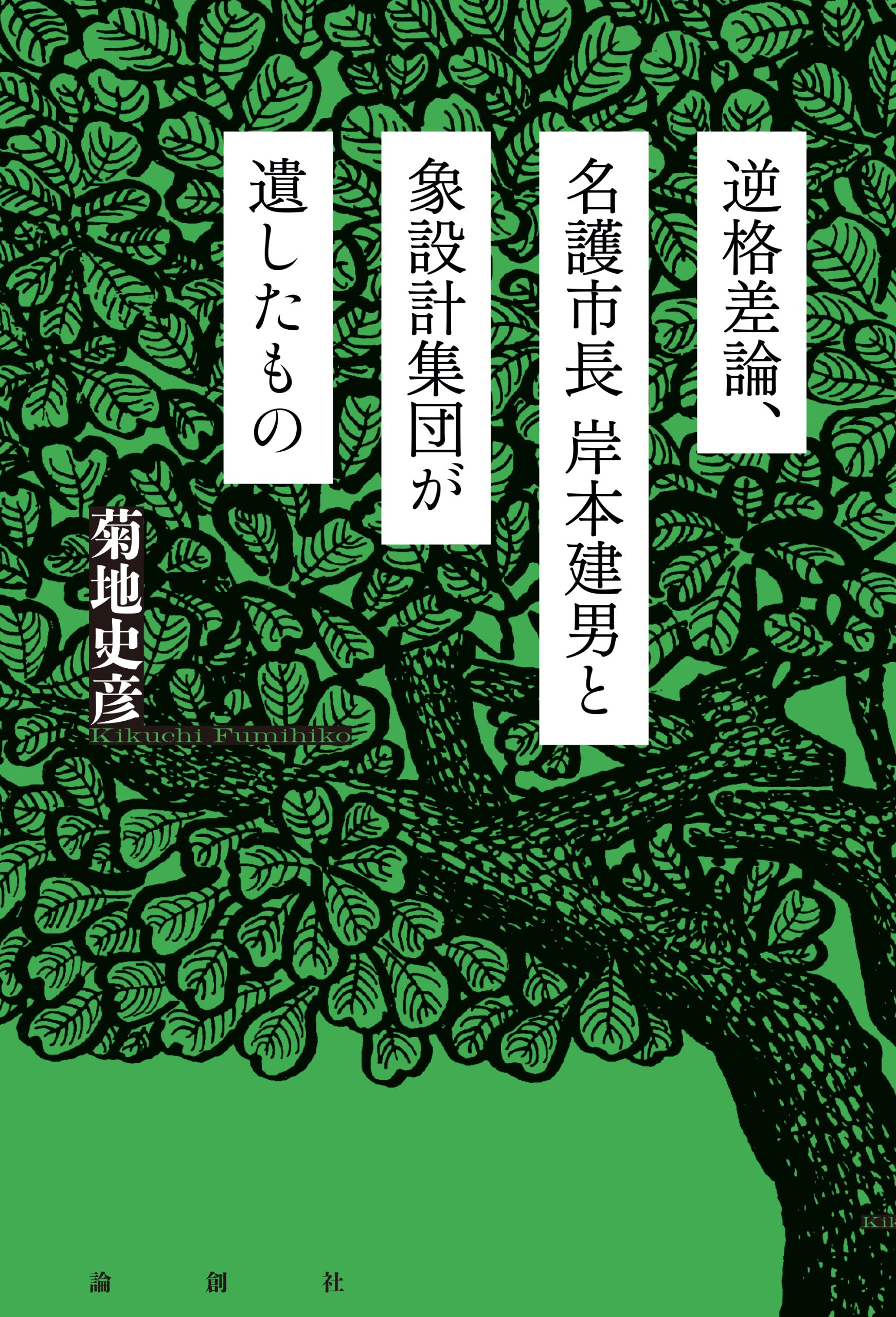

No.98 菊地史彦 著『逆格差論、名護市長 岸本建男と象設計集団が遺したもの』

矢口英佑

書名に見える「逆格差」という言葉、あまり聞いたことがなく「反格差」なら耳にしているが、と思う向きもあるかもしれない。本書はこの「逆格差」とは何を意味しているのか、沖縄の名護市を主に取り上げて、日本という国の形をどのように作るべきなのかを書名に見える人びとの実践と成果、そしてその後を、日本の将来を見据えて紹介し、あるべき形を提言した開発論である。

その意味では「逆格差」の実相を示す実践者だった沖縄の名護市、市長となる岸本建男、岸本に深く関わることになる象設計集団が本書の主人公といえる。

ただし、本書を著わすことになった著者の手順としては、最初から「逆格差論」があったのではなく、岸本建男や象設計集団の名護市での仕事ぶりを知って、「逆格差論」を取り上げることになった流れは著者の言葉から窺える。

著者は2022年に『沖縄の岸辺へ――五十年の感情史』を上梓しているが、その執筆過程で、1970年代の名護で生まれた「逆格差論」を知り、それに関わった岸本建男と象設計集団に強い関心を抱いたようで、「はじめに」で次のように記している。

「岸本建男は名護に生まれ、本土の大学を卒業後に沖縄へ戻り、名護市役所に勤めた。本土からやってきた象設計集団と共に名護のまちづくり計画を立案し、(中略)象設計集団は(中略)沖縄にいくつかのまちづくり計画と優れた建築を残した。この本の表題である「逆格差論」は、彼らが『名護市総合計画・基本構想』(一九七三)で述べた開発主義批判であり、独特な生活思想である」

著者が「逆格差論」に惹かれたのは、著者自身が沖縄に強い関心を抱き続けていたからにほかならない。戦後は日本本土とは異なって長くアメリカの占領下に置かれ、日本への返還後は日本政府が考える沖縄に作り変える(それは沖縄の人びとの心を後回しにした、アメリカとの基地をめぐる協調路線とも関わっていた)方向性に沖縄の人びとがいかに抵抗と従属の揺れのなかで苦渋の生活を強いられてきたのかを知っていたからである。

だからこそ高度経済成長時代の申し子とも言える開発至上主義に真っ向から立ち向かい、その土地・地域の人びとの身の丈に合った発展を構想した岸本建男と象設計集団のまちづくり計画に大きな関心を抱いたのだ。

開発主義とは、野山を、田畑、自然を潰して地域の開発を一気に進め、工業化社会を生み出し、土や自然を相手にしていた人びとを工場や商業地域へ送り込むことを意味していた。個人の所得を増やすことで地域格差が解消でき、誰もが豊かな生活が得られると信じ、〝一億総中流意識〟が日本を覆い始めていた時期だった。

金銭的な豊かさ、蓄積が人間の幸福度を計る尺度と捉える日本人が多くいた1973年に構想された沖縄名護市のまちづくり計画は、こうした日本への異議申し立てであり、さらには政府への対沖縄政策への抵抗にもなっていたのである。

それではなぜ「反格差」ではなく「逆格差」なのか。その意味するところを著者は次のように言う。

「格差の位置付けは時代と共に変わったが、格差そのものは相変わらず所得を軸に測定されていることだ。戦後社会がもっとも重視してきた理念の一つである「平等」についても、「結果の平等」(所得とその蓄積)の方に人々は注目してきたし、教育や就職などで「機会の平等」を求めるのも「結果の平等」につながる可能性が高いからだ。つまり、格差の批判自体が所得格差論の掌の上に留まってしまっている。これに対し、「逆格差論」が提示したのは、所得格差論のメガネを外して別の景色を見る方法だった(中略)「所得」というメガネを外して見えるのは、金額で測れない価値の世界である。消費と私有という、空気のように当たり前になったライフスタイルではない生活のかたちのことだ」

つまり「反格差論」は〝「格差」に反対する論〟であり、「格差」という枠組みの土俵から降りずに批判をしていることになる。結局、著者の言う「消費と私有という空気のように当たり前になったライフスタイル」を容認してしまっていることになるのである。

経済的豊かさ、金銭的豊かさの追求、すなわち「消費と私有」の獲得の拡大だけが人間の幸福度を図る尺度ではない、ということから「格差論」に「逆らう」「抵抗する」の意味こそが「逆格差論」にほかならない。

こうした考え方によって構想された沖縄名護市の具体的なまちづくりはどのようなものだったのか。

「今、多くの漁業、農業(またはこれらが本来可能な)地域の将来にとって必要なことは、経済的格差だけをみることではなく、それをふまえた上で、むしろ地域住民の生命 や生活、文化を支えてきた美しい自然、豊かな生産のもつ、都市への逆・格差をはっきり認識し、それを基本とした豊かな生活を、自立的に建設して行くことではないだろうか」(『第一次名護市総合計画』「第一章 計画の視点」より)。

沖縄の生活・伝統的な文化は本土とは違うのだから当然、異なる尺度(「所得」という指標を外す)で、まちづくりを目指すべきであり、都市化された場所ではすでに失われて しまっている、沖縄だからこそ可能な豊かな自然の資源を活用した共同体的な自立社会の建設だったのである。そして自立するためには身の丈に合った工業化も観光地化も視 野に入れられていたことは言うまでもない。

本書は4部から構成され、第1部と第2部は、主人公である岸本建雄と像設計集団に当てられている。彼らが活躍するまでの前史から説き起こされ、彼らが協働するようになる経緯は無論のこと、それぞれの個人史に触れる中で彼らの個性が鮮明に描かれている。それだけに、のちに「逆格差論」が提起されるようになる伏流がすでに前史の中で流れ始めていることが窺える。そのために、本書は岸本建雄と像設計集団に関する裏面の領域にまで(多くの人びとへの聞き取り調査を通して)踏み込んでいて、貴重な資料となっていることはまちがいない。

第3部は「逆格差論」が伸びやかに生育せず、沖縄が日本の敗戦後に背負わされた日本の安全保障の最前線という位置づけから免れなかった局面が述べられている。それはアメリカ軍の拠点の一つとなっている(他の一つは嘉手納基地)普天間基地の名護市辺野古への移設問題がのしかかってきた時期である。名護市長・岸本建雄は「日米両政府の強権的な決定と執拗な切り崩し」の前に苦悩の選択を迫られることになるのである。

「逆格差論」についてみれば、『第一次名護市総合計画』の翌年に出された『土地利用基本計画――あしたの名護市1』に見られる二つの開発として掲げられた「積み上げ方式による安定した地域社会づくり」(自足的・自立的な集落共同体)と「北部中核都市としての開発」(広域圏を統合する集権的都市構想)は相矛盾する施策であって、普天間基地の辺野古移設案は「名護の市政も人々も徹底的に翻弄され蹂躙され」、結局、新基地建設と北部中核都市ビジョンが結びついてしまったという著者の指摘は鋭い。

第4部では「逆格差論」の遺伝子がどのように受け継がれたかに言及している。いずれもが自立的共同体的な活動として続けられていることがわかるが、「逆格差論」を根かせるためには、今後の地道な実践活動とともに、日本人の「消費と私有」の獲得の拡大だけが人間の幸福度を図る尺度ではないという意識改革への取り組みも忘れてならないことを教えている。

これに関連すれば、日本の政府は1971年から「減反政策」を2018年度まで続けてきていた。米の生産過剰による米価格値下がりによる米生産者の赤字経営を避け、消費量に合わせて米価を安定させるためとされてきたのである。しかし2025年の米騒動で石破茂首相はこれまでの方針を大きく転換させ、米増産へ舵を切った。だが、こうした政府の笛吹きに生産者は直ちに踊ることはできないところまで来てしまっている。これまで問答無用に減反政策を推進して、反対意見を踏みつぶしてきた結果、減少した耕作地の回復、高齢化した生産者の若返り、第一次産業を切り捨ててきたことによる農業従事者の激減などが大きく横たわっているからである。

まさに著者がいうように地域住民の生命や生活、文化を支え、身の丈にあった生産システムをはじき飛ばし、高度経済成長政策の号令による開発至上主義こそが所得格差を解消できる方策としてきた結果が、現在の米をめぐる日本の姿なのである。

「逆格差論」は沖縄名護市の開発論に限られた話ではない。地域社会にはその地域の身の丈に合った自立・自足の共同体社会があるべきで、金銭や私有財産の獲得が人間の幸福度を図る尺度ではなく、日本人一人ひとりがみずからの幸福尺度を持つことを促しているように私には思える。

(やぐち・えいすけ)

バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み