- 2025-4-1

- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み

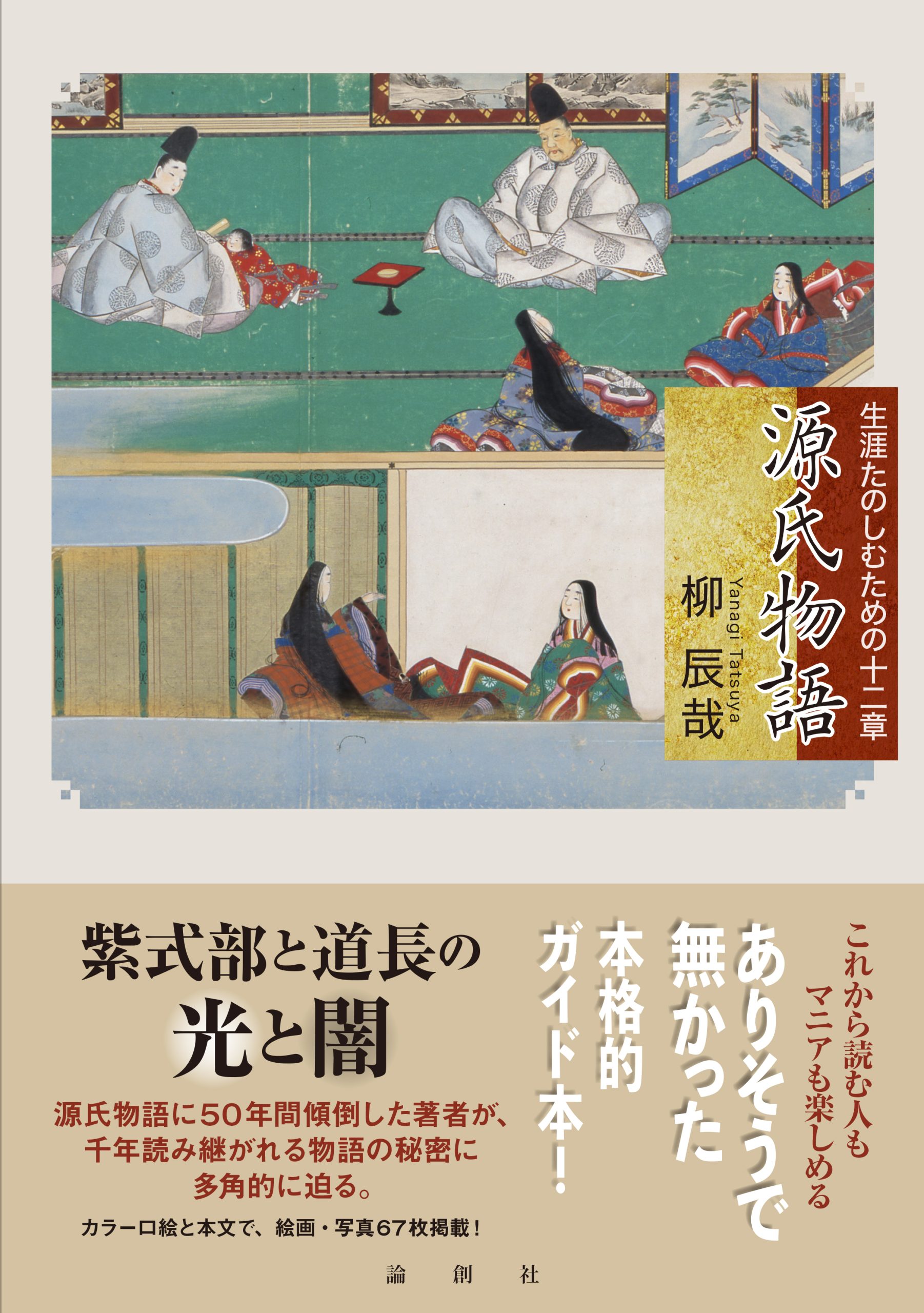

No.95 柳辰哉 著『源氏物語——生涯楽しむための十二章』

矢口英佑

『源氏物語』は紫式部という一条天皇の妻となった藤原道長の娘・彰子の女官として仕えた女性が平安時代の1000年頃に書いた日本最古の長編小説といった程度のことは高校時代までに学んでいるはずである。したがって『源氏物語』という書名を知らない日本人はあまりいない。しかし、この小説の登場人物名や帖名、それぞれの物語の展開となると、怪しくなる人がかなり増えるのではないだろうか。無論、この小説に興味を抱いて部分的に現代語訳で読んでいる人もいるだろう。だが、たいていはそこまでで、全編を読み通した人となるとその数は激減し、ましてや原文で読み通した人となると研究者を除けばごく少数となるのは間違いない。いくら名作として高い評価が定着していても、なにしろ長編過ぎるし、原文は現代の日本人には難しすぎて理解しにくく、敬遠されてしまうからである。

したがって、本書の著者はその「ごく少数」の一人であり、『源氏物語』に魅了され、これまでの人生で高校時代、40代後半の数年間、そして65歳を過ぎてから「人生3度目の熱中をしている最中」(「まえがき」)だという。それだけに著者は本書執筆の意図を次のように記している。

「一人でも多くのかたに源氏物語の魅力を知ってほしいことに尽きます。私のような素人の愛好家でもこんなに楽しめて人生が豊かになる喜び、何歳になっても新しい発見ができる奥深さを伝えたいと思いました」

自分が良いとか、好きだとか感じたりしたものを他人に伝えたい、教えたいという欲求は人間なら多少なりとも誰もが持っているものだろう。それが特に非常に素晴らしいとなれば、理解してもらえるならあらゆる方法を駆使して、なんとしても伝えたいと著者が思うに至ったのは理解できるし、著者の願いが強いこともこの「まえがき」はよく示している。

著者は「私のような素人の愛好家」と極めて控えめに言うが、『源氏物語』やその周辺領域への造詣は高校時代から長年にわたって蓄積されてきているもので、もはや「愛好家」の域にとどまっていない。その点は、本書を通覧すれば即座に理解できるはずである。そして著者の豊かな知識に基づき、みずからの思いを達成しようとする仕掛けも多彩である。

たとえば本書の目次を見ると、いかにこの小説への親近感を抱かせ、読んでみようと思わせようとしているのか、「章」や「節」の見出しに表れている。換言すれば、そうした見出しをつけることができるほど、著者のこの小説への理解度は深く、密着度が中途半端でないということである。

では、著者が『源氏物語』の作品世界へどのようにいざな誘うのか、一部だが、その手法を見てみよう。

「序 章 源氏物語はなぜ凄いか」

「第一章 光源氏は万能?――試練の後半生がよみどころ」

「第二章 源氏の人生を変えた六人」

「第三章 実在する人物のように描かれたそれぞれの人生」

序章で、「なぜ源氏物語は凄いの」かが語られ、第一章で「光源氏は万能?」と問われて、「試練の後半生がよみどころ」と記されたら、本書を手にした者は思わず引き込まれていくのではないだろうか。さらに第二章、三章の見出しでは、いっそうの興味がかきたてられるのでは……。

著者の仕掛けはそれにとどまらない。「節」の見出しでは、たとえば「第二章 源氏の人生を変えた六人」では、

「第一節 紫の上――最愛の伴侶は幸せだったのか」

「第二節 藤壺――永遠の想い人」

「第三節 六条御息所――死後も癒されぬ情念」

「第四節 明石の君――忍従でつかんだ一族の夢の実現」

「第五節 朱雀院――兄のゆるやかな復讐」

「第六節 女三の宮――雛人形のようだった皇女の変貌」

「第三章 実在する人物のように描かれたそれぞれの人生」では、

「第一節 空蝉――苦い夜を体験させた誇り高き人妻」

「第二節 夕顔――源氏を虜にして頓死した謎の女性」

「第三節 葵の上――深窓の正妻の短い人生」

「第四節 朧月夜――いつも男性の人気No.1」

「第五節 花散里――源氏を支えた穏やかな人生」

「第六節 玉鬘――源氏父子に愛された聡明な姫君」

「第七節 落葉の宮――二人の男の侮辱に耐えた皇女」

「第八節 宇治十帖――浮舟と、すれ違う四人の男女」

といった刺激的な小見出しが並んでいる。源氏物語がいかに「楽しめて」、いかに「魅力」ある小説世界であるのかが伝わってきて、読んでみようかと思わせられていくのではないだろうか。

『源氏物語』の魅力と奥深さを伝えるために著者が採った手法は、単に小説世界だけに限られていない。当時の貴族社会や男女関係、さらには結婚の形など文学世界だけでなく日本の平安時代の貴族社会の文化学や社会学領域にまで及ぶ。「第九章 平安時代がわかるともっと楽しめる」がそれである。さらに第十章の「拡がる楽しみ その一 芸術に継承された豊かな所産」では絵画、能、香といった領域に及び、第十一章「拡がる楽しみ その二 日本文学の系譜と『源氏物語』」では先行文学の『伊勢物語』に始まり、日本の伝統的文学形式の和歌や俳句にまで及ぶ。そして「第十二章 拡がる楽しみ その三 ゆかりの地めぐり」では、著者自身が何度もそれぞれの地、場所に足を運んでいるため、おのずと体験的紹介になっている。

本書の特色は『源氏物語』に対する著者の見解や主張を可能な限り抑制して、紹介者としての役割を果たそうとしていることである。その意味では本書は研究書ではない。だが決して生半可な知識によってまとめられた底の浅い紹介書でないことは、上述してきたとおりだが、一つだけ具体的に示しておこう。

この小説の現代語訳を試みた研究者や作家たちの数は昭和以降だけでも実に多彩である。他の古典文学作品の現代語訳数と比較すればむしろ異様とも映るほどである。

本書第四章 「どう読む? 源氏物語――現代語訳と原文」の第一節「現代語訳は選び放題――それぞれの特徴」では、多彩な訳者による日本語訳の中から、著者が選んだ複数の訳者の日本語訳文を併記し、原文の相当箇所も取り出して提示している。その際には同じ訳者の訳文だけでの比較とならないよう多くの訳者の訳文を敢えて採用して周到な配慮が加えられている。

こうした比較対照する作業ができるのは、著者がこれまでに刊行されている『源氏物語』の訳本すべてに目を通し、それぞれを読み比べてきているからにほかならない。だからこそ、それぞれの訳文の特徴、持ち味を訳者の言葉なども引用しつつ、的確に分析できるのである。しかし、著者自身の訳文に対する評価、好悪は抑制され、本書を手にした読者の判断に委ね、あくまでも判断の参考になると思われる記述にとどめている。

研究者にも劣らない鋭い観察力と豊かな感性を持ちながら、著者は紹介者に徹し、みずからの観察眼による主張を極力控えて、敢えて披瀝しない記述となっている。

本書の役割を十二分に承知した著者の見識とも言えるものだが、それがかえって本書に品格を与え、優れた『源氏物語』の紹介書となっている。

(やぐち・えいすけ)

バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み