- 2023-8-22

- お知らせ, 論創通信, 矢口英佑のナナメ読み

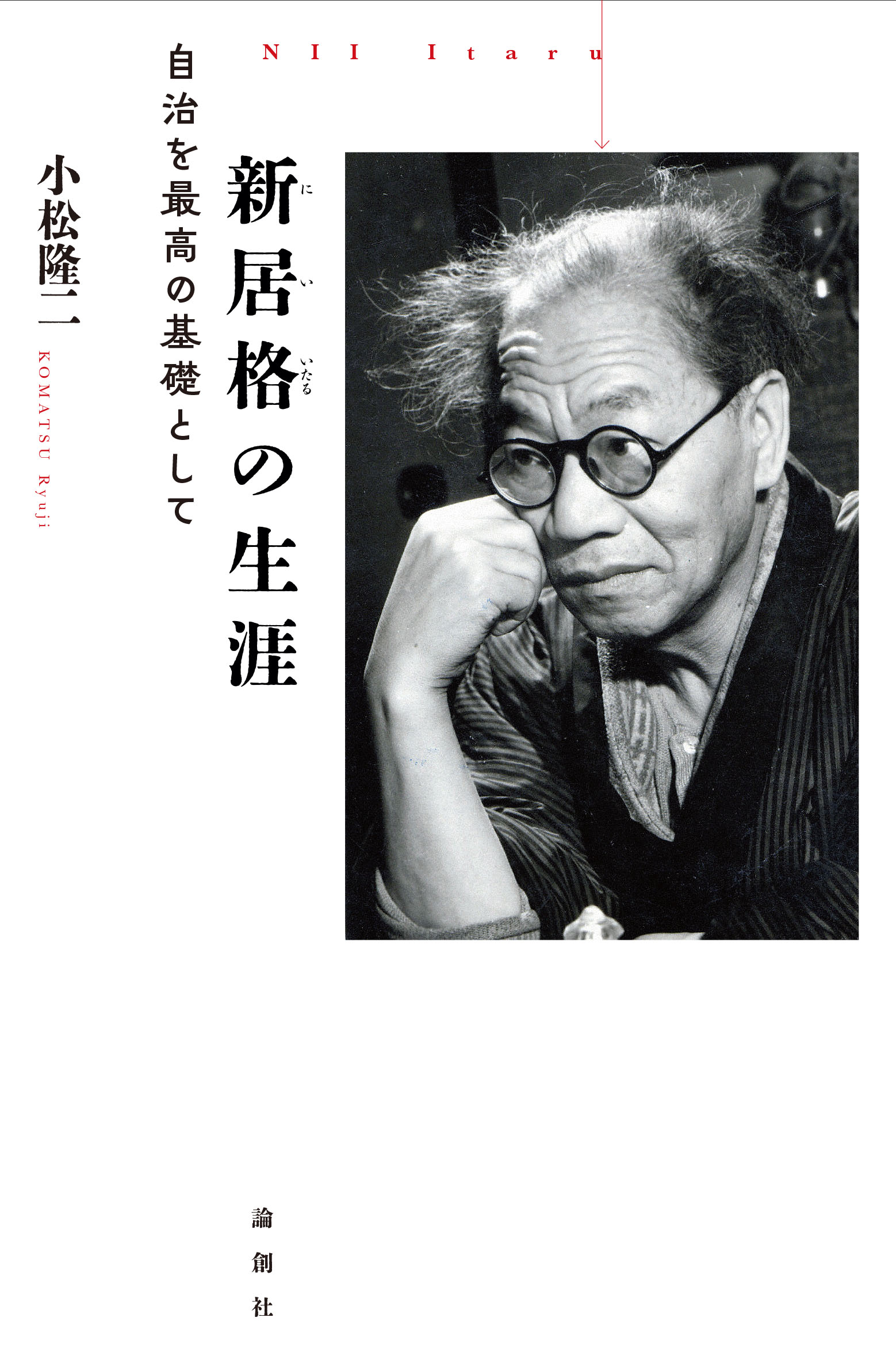

No.75『新居格の生涯』

矢口英佑

「新居 格」を「にい いたる」と読める日本人はあまり多いとは思えない。何をした人なのかと問われれば、「文筆家」とひとまずは答えればいいのだろうが、その領域となると、評論家、作家、翻訳家として、社会、生活、思想、文学、芸術、科学、哲学等々、実に幅広い分野に及んでいる。

「文筆家」としては、読売新聞社、大阪毎日新聞社、東洋経済新報社、東京朝日新聞社で記者を務めたことがその出発となるのだが、その期間は1917年から1923年の関東大震災までのわずか6年間だけであった。この短期間に4つの新聞社等を渡り歩いたことになる。この新聞記者時代が「文筆家」となる下地になったことはまちがいない。また、新居は1888年(明治21年)3月9日、徳島県板野郡撫養町(現在の鳴門市)の代々医者の家の次男として生まれ、 1951年(昭和26年)11月15日、東京杉並区阿佐ヶ谷の自宅で脳溢血により63歳で死去している。病気で杉並区長を辞任して3年半後のことであり、新居の肩書としては「政治家」も入れていいのかもしれない。

言いたいことを率直に言葉にする性格の新居には食うための宮仕えとはいえ、「組織の約束事やルール、組織の一員としての拘束や責任、また中立性などの職業上の倫理や制約」に縛られて、思うままに行動できないことに限界を感じ、不満があったようである。しかし、職業上の縛りに不満があったとは、縛りから解放されて思う存分書きたいと願っていたということにほかならない。

新居格を新居格たらしめる結果になるのだが、新居には学生時代(東京帝国大学法学部)から社会運動家、社会言論家たちに強い関心があった。1920年代という時代への共鳴もあったはずである。「恩師・吉野作造を先導者とする大正デモクラシー運動の高揚、それを土台に発展した社会運動・労働運動のうねりに合わせるように、自らも社会思想家・社会主義者になったか、あるいはそれに親近感を持つ立場で筆を執っていた」(本書 第三章「新居格の独立生活」より引用)のである。

制約・縛りのある仕事には抵抗感を持ち、もっと自由な立場で言論活動を行うことを望み、だからこそ大学での教員生活を望んでいたのだが、その望みが潰えた時、家族を養うためには新聞記者生活を続けざるを得ないという諦めの気持ちもなかったわけではないだろう。

本書には和巻耿介『評伝 新居格』から新居の日記の一部が引用されているが、それを引き写すなら

「僕は思想家である。僕は学者でもある。芸術家でもある。そして著作で生活するのが主である。……記者であること、記者をしなければ食えないことは恥だ。思想生活、学究生活、創作生活を以て自分を考察すべきである」

1921年7月、朝日新聞社記者時代にこのように記していたのである。

「著作で生活するのが主」とし、「記者をしなければ食えないことは恥」と日記に書きつけながら新居には家族を思えば思うほど、月給取り生活を放り出す事はできなかったのである。

だが、新居格を新居格たらしめるもう一つの激変が起きる。関東大震災である。その結果、朝日新聞社から解雇されてしまったのだった。日頃から会社のルールや方針を無視したような言論活動を続けていて、快く思われていなかった記者・新居格はこうして消えた。

経済的収入確保の手段として「著作で生活するのが主」が現実となって一気に襲ってきたのである。しかし、そうは言ってもみずから選んだ転換ではなかった。追いつめられての転生だったのである。たとえ望んでいた生活だったとしても、あまりにも根無し草のような、頼れるものがない危うい生活に追い込まれたことを意味していた。

家族を養うために原稿料や印税を稼ぐ筆一本の生活は、わずか63歳の生涯に夥しい著作(単行本では50冊以上)を残すことになった。すべてが生活費を得るためであり、原稿用紙のマス目を埋めるために心身を消耗する闘いの毎日だったとも言える。しかし新居はそれをやってのけたのである。

筆一本で生活を維持した人間は新居格だけではない。にもかかわらず著者が新居という人物に強く魅かれたのはなぜなのだろうか。本書に目を通せば、著者が新居に大いなる親近感を抱いていることが感得できるはずである。新居格の人生を丁寧に跡付けた本書にはこれまで明らかにされてこなかった親族や家族のことも記述されている。著者の語りには激した箇所はなく、むしろ静謐さに満ちている。ただし新居という人物の人間分析には迷いはなく、納得できる堅実さと説得力の堅牢さが見て取れる。その理由は自明とも言える。著者が新居の人生に肉薄し、著作には念入りに目を通して、評者としての確かな土台を築いてきているからにほかならない。

その結果であろうと思われるが、本書の核心には、新居格が現在の日本から忘れられようとしていることへの強烈な愛惜があり、異議申立てが潜んでいることである。

著者は新居格の生涯について、

「一口で表そうとすれば、どんな言葉が当てはまるであろうか。新居は人を表す場合、何々主義者などとすることを必ずしも好まなかった。他人を何々主義者と表すことは滅多になかった。しかし、あえてその言葉を使えば、新居の生涯はアナキストないしはアナキスト的であった、と言うほかはない」とし、さらに「アナキズムというと、危険なもの、普通の人は近づけないもの」と思われがちだが、新居は「市井の日常の事象・現象にもアナキズムの視点で」「一般市民にもアナキズムを身近に、普通のことと受け止めさせる役割」(本書 「第六章 新居格の業績」より)を果たしたとも記している。

確かに新居の残した文章にはアナキズムに凝り固まった主義・主張が前面に出てくることはなく、むしろ融通無碍にあくまでも一市民の目であらゆる物事・事象を見ていることがわかる。この一市民の立場こそ著者が新居を高く評価する点にほかならない。

著者は「地方自治・地方行政の鑑 新居格の生涯と業績――典型的な自由人・アナキスト――」(新居格著『杉並区長日記 地方自治の先駆者新居格』所収 虹霓社 2017年)で、新居の成果や業績について12項目を挙げている(本書にも記載されている)のだが、本書では新居のそれらを再構成して、実に過不足なく、コンパクトに8項目にまとめている。それらは、

1)街づくりの先駆者

2)生活協同組合運動と、日本文芸家協会および日本ペン・クラブの先駆者

3)科学・哲学の日常化・市民化に努めた街の生活者

4)生活や文章において色彩感覚を享受したこと

5)市民の目線・発想になる新語をよく創ったこと

6)アナキズムにこだわりつつ、その日常化に努めたこと

――最初の『幸徳秋水全集』刊行の貢献者――

7)女性の自由と解放の支援者

8)新しいリーダー像を創り上げたこと

であり、8項目それぞれについて、本書の「第六章 新居格の業績」で更に詳しく論述している。すでに記したように、そのいずれにも納得できる堅実さと説得力の堅牢さが見て取れるので、是非ご一読いただきたい。

新居格という人物の生涯とその業績、活動を知るうえで、本書は今後、必見の書として残されていくにちがいない。そして言うまでもないが、その底流には新居格の再評価がさらに高まり、広がることの願いが脈々とながれているのである。

(やぐち・えいすけ)

バックナンバー→矢口英佑のナナメ読み